Michaela Melián

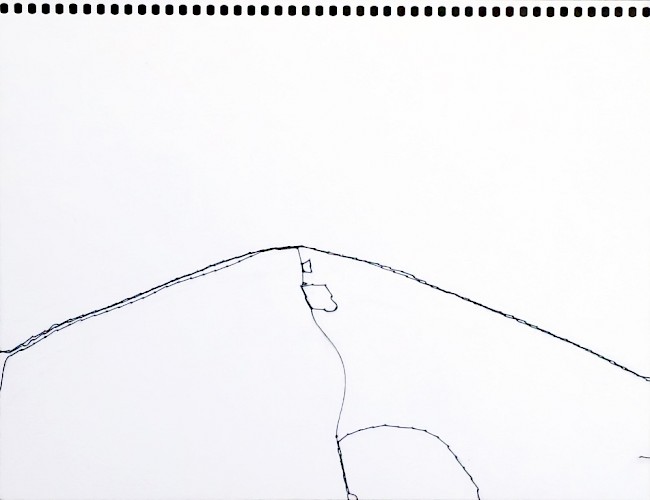

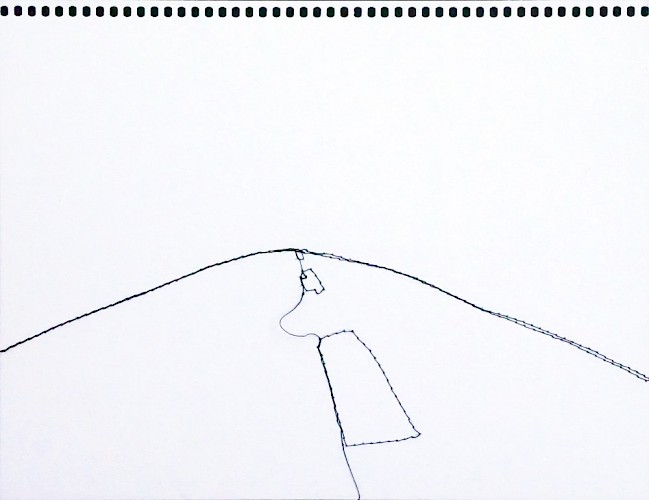

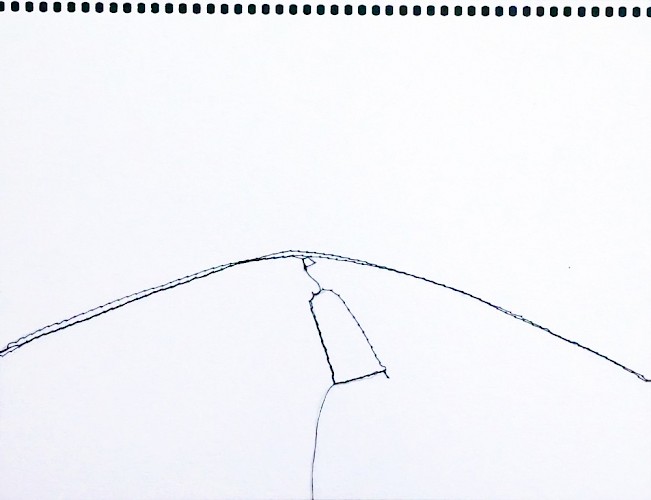

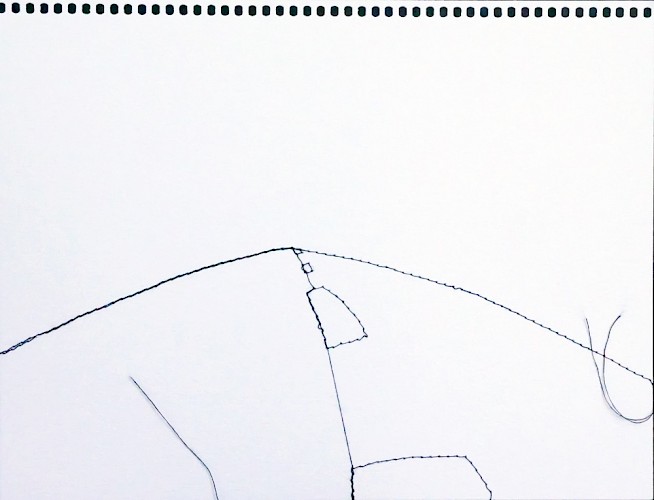

Life as a Woman | 2001 | Tusche auf Papier | 40 x 30 cm

Michaela Melián (* 1956, München) ist Künstlerin und Musikerin. Sie ist Mitgründerin der Band F.S.K. und war bis 2023 Professorin für zeitbezogene Medien an der Hochschule für bildende Künste (HfbK) in Hamburg. Typisch für Meliáns Arbeiten ist die Verbindung von Kunstobjekten mit Klang. Gleichzeitig spielt die Auseinandersetzung mit Geschichte und Nachleben des Nationalsozialismus in ihrem Werk eine zentrale Rolle. In ihrem Hörspiel Föhrenwald (2005) setzte sie sich mit dem dort ansässigen Konzentrationslager auseinander, in Memoryloops (2008) schaffte sie einen virtuellen und soundbasierten Gedenkort für die Opfer des Nationalsozialismus in München. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Hörspielpreis der Kriegsblinden (2005), dem Grimme-Online-Award-Spezial (2012), dem Edwin-Scharff-Preis (2018) und dem Rolandpreis für Kunst im öffentlichen Raum (2018).

Arbeiten

Passages (Chapter I, Marseilles)

Bringing Gustav Metzger Back to Nürnberg

Ulrichsschuppen

Tania

Maria Luiko, Trauernde, 1938

Girl-Kultur

Herminengasse

Lunapark

Hausmusik

Sylvia Bovenschen und Sarah Schuhmann

Studio

ESR

Triangel

Föhrenwald

Panorama

Lost Highway

Maria Magdalena

Life as a Woman

Leopard II

Festung

Bertha Pappenheim Projection

Digitale Zeichnungen, 2025

Dokumentation Stefano Marchionini

Won Jin Choi: Passages - Passagen, 2025

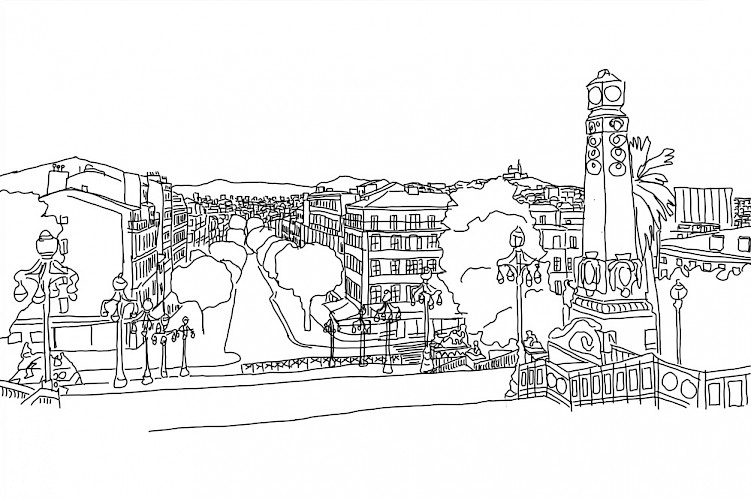

Marseille resists interpretation. Or rather, there are as many interpretations as there are individuals. Most of its inhabitants descend from those who came from elsewhere. Over the centuries, the Old Port has absorbed or rejected its offspring in the wake of invasions, epidemics, gatherings, reunions, opportunities. In the mid-20th century, it was war that drove Europeans in search of a new beginning onto its quays. In Anna Seghers’ novel Transit, written after her stay in Marseille in the 1940s, the narrator wanders between cafés, consulates, and hideouts, surrounded by other lives in transit. The movement of his companions in fortune is circular, haunted by the feeling of arriving either too early or too late, and by the sense of an eternal return.

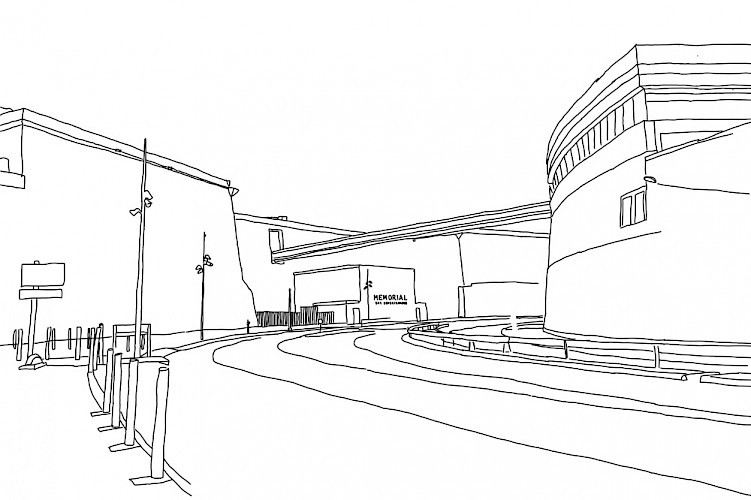

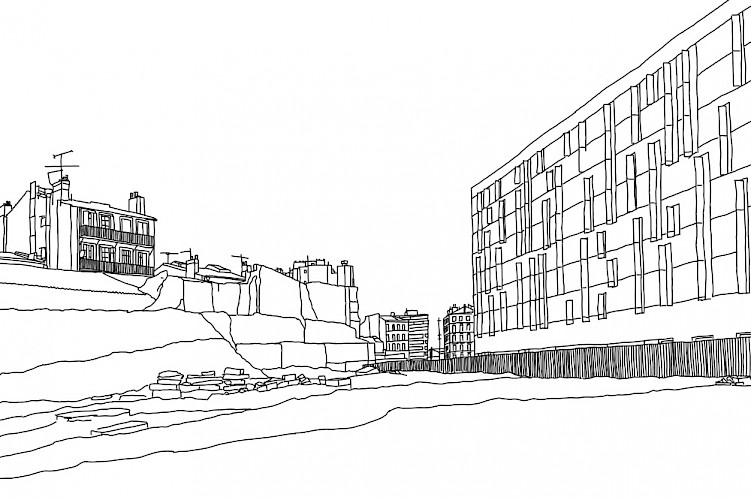

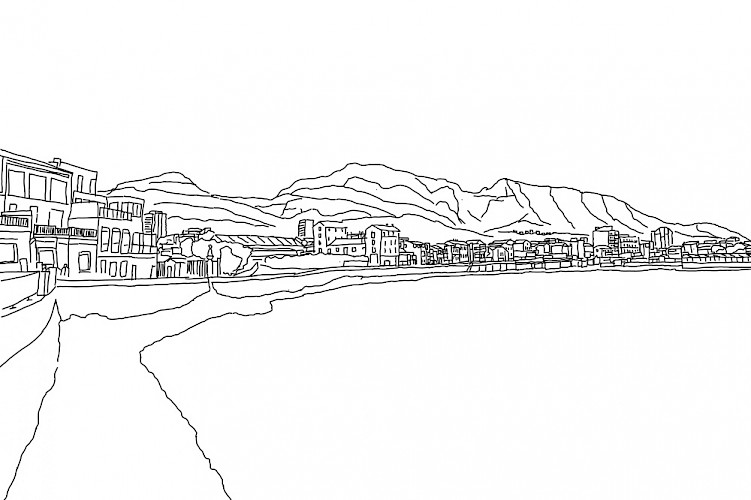

Passagen – Passages extends this movement into the present, where Marseille is defined less by arrival or departure than by transit. The project explores how the city and its places bear the marks of time, how memory inhabits the streets, and how both are constantly being rebuilt. Beneath or above the asphalt, History is trampled every day.

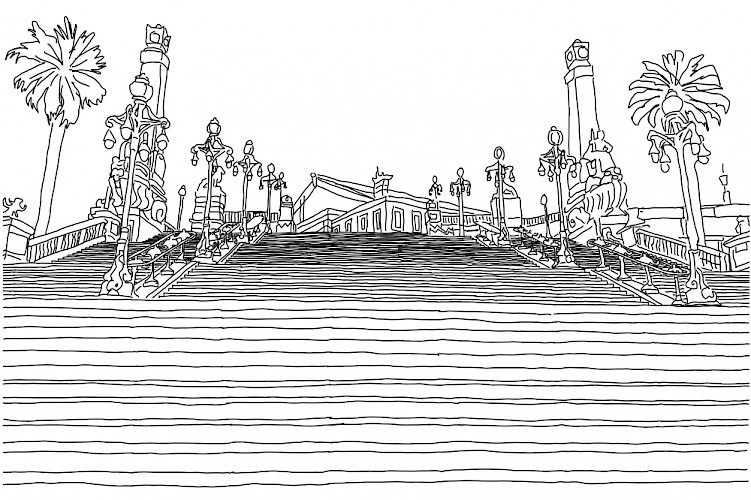

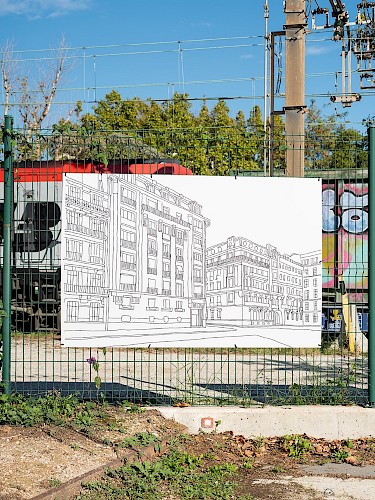

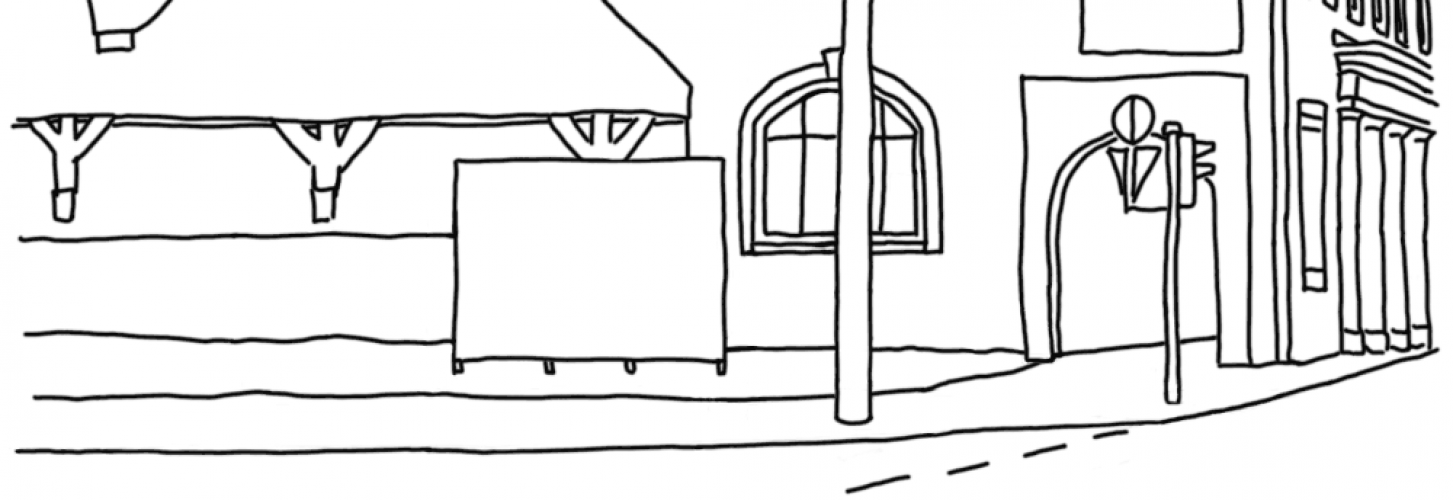

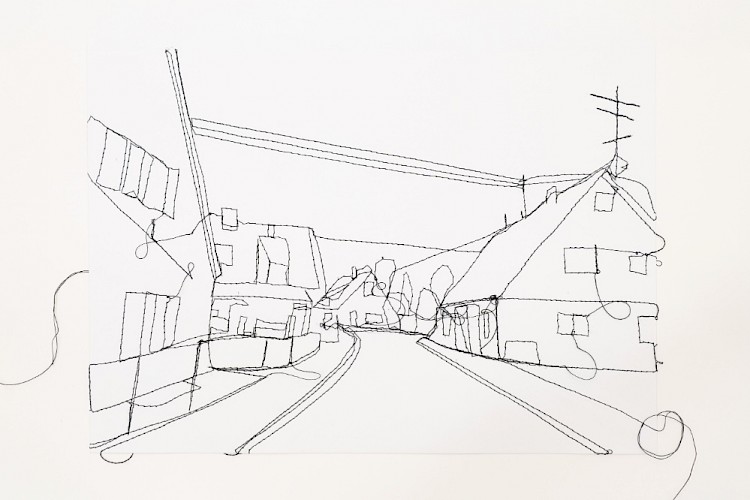

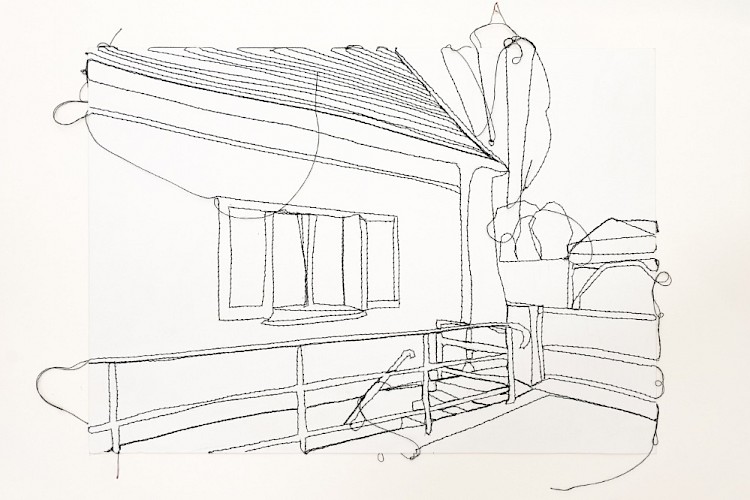

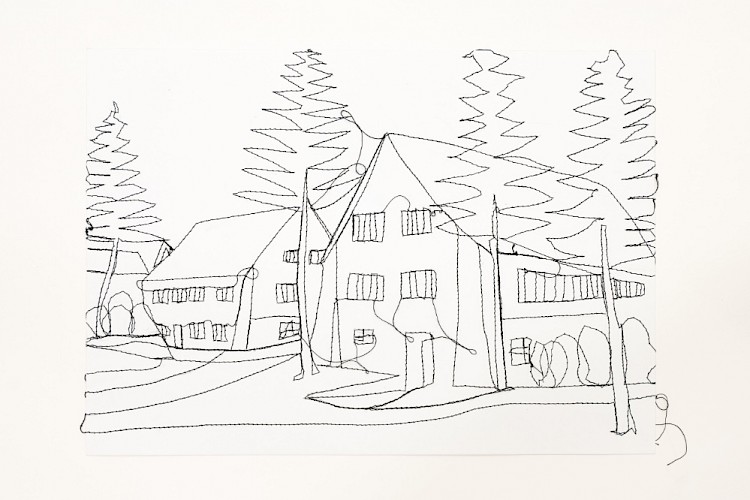

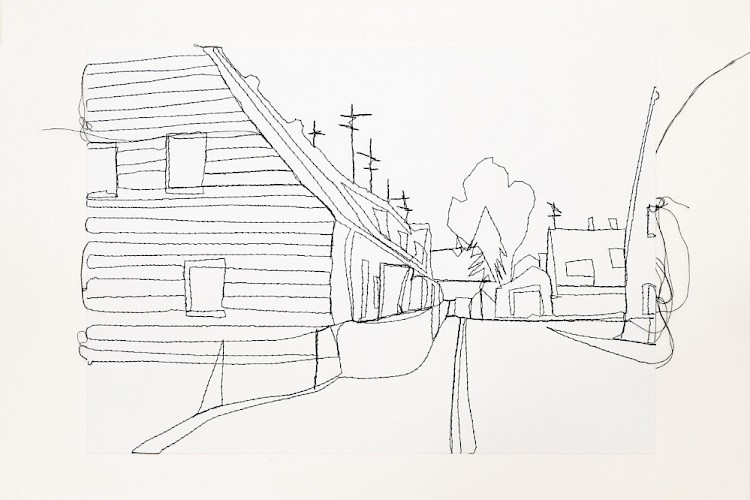

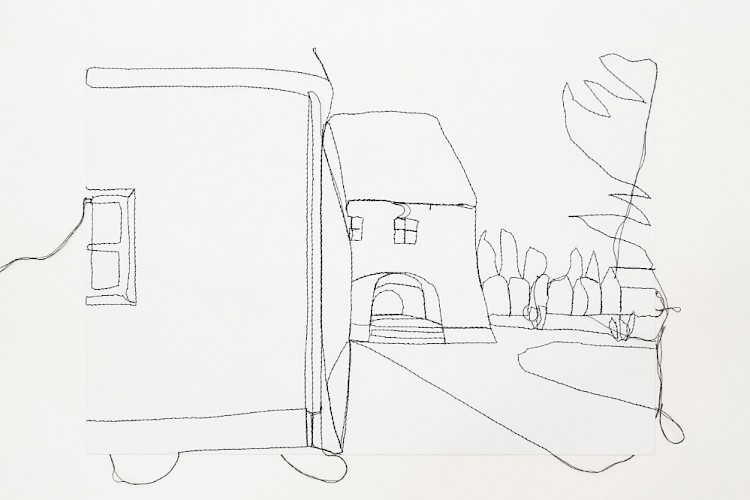

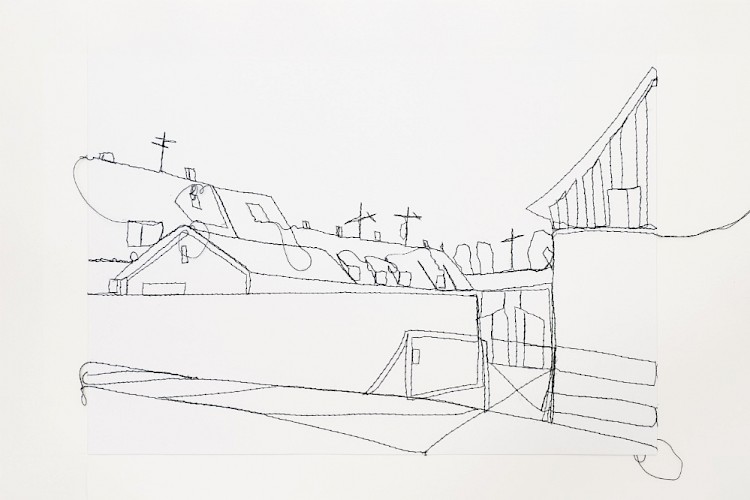

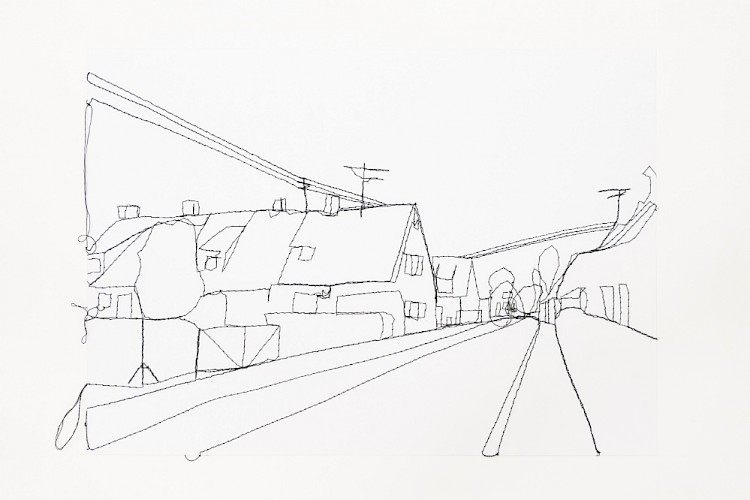

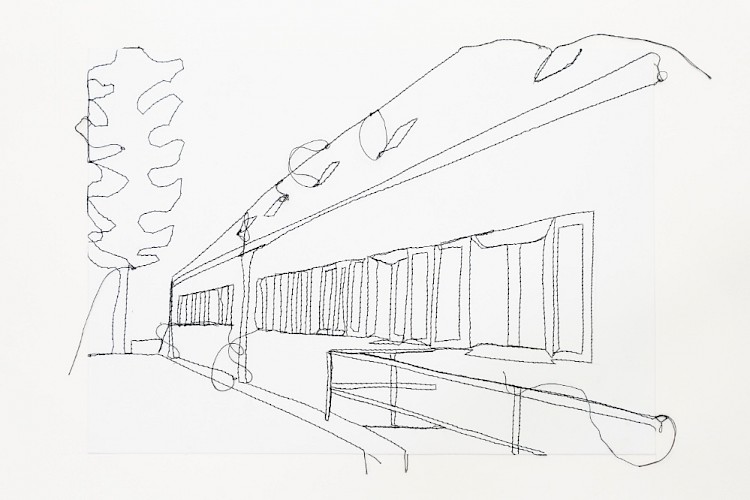

At the heart of the project lies the work of Michaela Melián, German artist and musician, whose longstanding family ties with the south of France intersect with professional connections established in the city. For Passagen – Passages, she created 17 black-and-white drawings, first exhibited at La Blancarde station, a place where one waits, departs, or returns. They act like signals, inviting one to pause or to continue on one’s way. After some time, this public installation of drawings will move to a neighboring district, traveling like the figures it evokes: displaced, unstable, elusive.

The project was born from traces. There are letters, gestures, itineraries, names slipping out of History. Traces left by lives such as those of Helen Hessel, Albert O. Hirschman, or Jesús Argemi Melián. The artist’s research asks how these stories are transmitted, refusing to fix meaning, letting the city’s fugitive logic guide the process.

There is no central exhibition, no gathering of works in a single place. Passagen – Passages unfolds across an open field: a drawing, a voice on the radio, a printed fragment, a film, a few conversations, a story caught on the fly. These isolated gestures invite reflection on what persists in a porous city shaped by transit. The drawing is altered, like the narratives themselves. What the archive cannot contain, the city still carries. A public bench. An anonymous face. A walk without destination. We circle around what cannot be named. In this circular movement, things ultimately endure.

Dokumentation Olah Ludwig

Soundlink: Hans-Jürgen Hafner und Thorsten Schneider im Gespräch mit Michaela Melián

Michaela Meliáns Kunstwerk Bringing Gustav Metzger Back to Nürnberg gehört zu ihren erinnerungspolitischen und recherchebasierten Arbeiten zu Nationalsozialismus und Antisemitismus. Diese waren 2023 Thema ihrer Ausstellung Der dritte Raum im Kunstverein Nürnberg – Albrecht Dürer Gesellschaft. Meliáns Skulptur stellt eine Hommage an den 1926 in Nürnberg geborenen jüdischen Künstler Gustav Metzger dar. Um der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entgehen, schickten ihn seine Eltern im Januar 1939 mit einem der Kindertransporte nach England. Einige Jahre nach seinem Tod 2017 gilt er als eine der einflussreichsten Künstlerpersönlichkeiten seiner Generation.

Ausgangspunkt für Bringing Gustav Metzger Back to Nürnberg ist Metzgers Werk Historic Photographs: Hitler-Youth, Eingeschweißt. Er schuf es 1997 für seine erste institutionelle Einzelausstellung in Deutschland. Dafür ließ er den Abzug eines historischen Pressefotos, das am 10. September 1938 während des NSDAP-Reichsparteitags in Nürnberg entstanden war, zwischen zwei Stahlplatten einschweißen und erschwerte auf diese Weise den Zugang für die Betrachtenden. Das von Metzger gewählte Foto zeigt eine HJ-Kundgebung im Nürnberger Stadion: Die zahlreichen Jugendlichen waren zu diesem Zeitpunkt etwa im selben Alter wie er. Die Ausstellung im Kunstraum München 1997 markierte die Wiederentdeckung Gustav Metzgers in Deutschland. Mit seiner Serie Historic Photographs thematisierte er die Grenzen der Vermittlung historischer Ereignisse.

Michaela Meliáns Arbeit für Gustav Metzger befindet sich vor der Kunsthalle Nürnberg, in der 1999 seine Einzelausstellung Ein Schnitt entlang der Zeit zu sehen war. Zu diesem Anlass war Metzger erstmals nach dem Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in seine Heimatstadt zurückgekehrt.

Meliáns Skulptur entstand im Rahmen des Symposion Urbanum Nürnberg 2025 des Baureferates der Stadt Nürnberg, in Kooperation mit der Kunsthalle Nürnberg und dem Kunstverein Nürnberg – Albrecht Dürer Gesellschaft.

Ulrichsschuppen

Das Kriegsgefangenen- und Zwangsarbeiterlager in den ehemaligen Ulrichsschuppen am Bremer Getreide- und Fabrikenhafen ist eines von mehreren Hundert Lagern, die während des Krieges in Bremen eingerichtet wurden, um ausländische Kriegsgefangene und zivile Zwangsarbeiter aus den von Deutschland besetzten Ländern zu internieren. Ihre exakte Zahl ist daher kaum zu ermitteln. Schätzungen gehen von bis zu 75.000 Menschen aus, darunter auch Kriegsgefangene und KZ Flüchtlinge, die in Bremer Betrieben Zwangsarbeit leisten mussten.

Ab 1942 bis 1944 wurden auch die damaligen Ulrichsschuppen 9 und 10 als Internierungslager für französische Kriegsgefangene genutzt. Sie waren zuvor auf der Admiral Brommy untergebracht, einem ehemaligen amerikanischen Frachter im Getreide- und Fabrikhafen. Das Schiff, das seit 1928 als Ausbildungsschiff des Norddeutschen Lloyds gedient hatte, war 1940 zum Lager für die Gefangenen umgebaut worden. Aufgrund unhaltbarer Zustände, gegen die das Rote Kreuz mehrfach intervenierte, wurden die Insassen nun in die Schuppen verlegt. Später kamen auch sowjetische Zwangsarbeiter hinzu. Die Liste weist für den Ort 983 Gefangene aus. Beide Schuppen gehörten zu einem Ensemble von 21 Schuppen, die in den Jahren 1912/13 und dann in den 20er Jahren im Bereich Revaler Straße, Memeler Straße und am Fabrikufer erbaut und von der damaligen Spedition P. H. Ulrichs betrieben wurden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet das Internierungslager in Vergessenheit und wurde wieder als Schuppen genutzt. Im Jahr 1989 wurden dort nach Hinweisen eines ehemaligen sowjetischen Zwangsarbeiters Wandmalereien französischer Kriegsgefangener entdeckt, die vermutlich 1942/43 entstanden sind. Verschiedene Malstile weisen auf die Beteiligung mehrere Gefangene hin. Die 13 Wandgemälde wurden geborgen und sind nun in verschiedenen Einrichtungen, darunter dem Bremer Staatsarchiv, dem Landesamt für Denkmalschutz und dem Hafenmuseum im Speicher XI, ausgestellt.

2018 erwarb die Hafenbetriebsgesellschaft J. Müller AG, Brake, die Schuppen, deren Abriss im Februar 2019 erfolgte. Heute sind dort Container gelagert. Mit den Ulrichsschuppen verschwand einer der letzten Orte, der an Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkriegs in Bremen erinnert. Im Zuge des Abrisses stellte die Firma das Eckgrundstück Memeler/Revaler Straße an originaler Stelle für einen Erinnerungsort zur Verfügung.

Auf dieser Fläche entstand das Kunstwerk der Rolandpreisträgerin 2018 Michaela Melián. Die Künstlerin hat die Fassade des Schuppens auf dem Grundstück wiederhergestellt, allerdings nicht vertikal, sondern horizontal gekippt. Die Fassade markiert den verschwundenen Ort und erinnert gleichzeitig an die vielen Kriegsgefangenen und Verschleppten aus ganz Europa, die in den bremischen Häfen Zwangsarbeit leisten mussten. Um den Gedenkort herum ragen die Containertürme in den Himmel und bilden zur flach auf dem Boden liegenden Fassade einen sinnfälligen Kontrast.

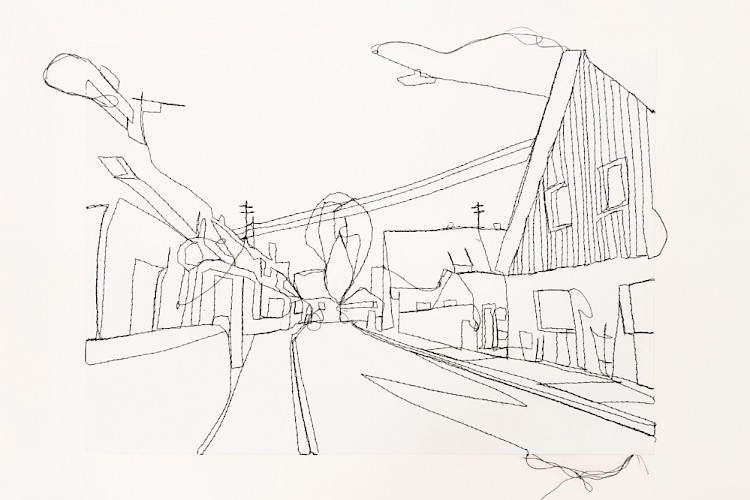

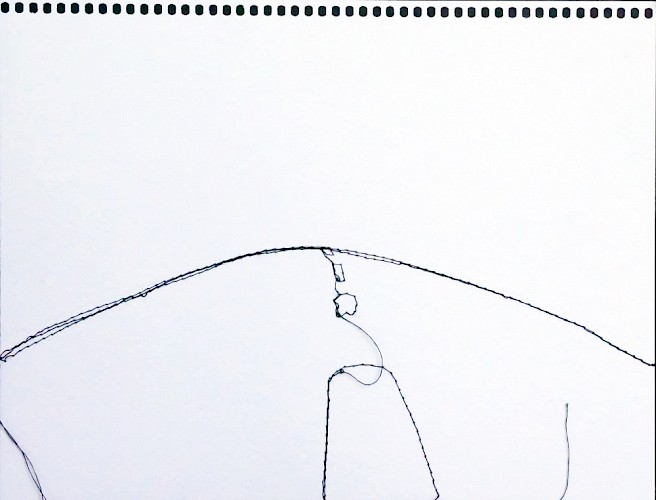

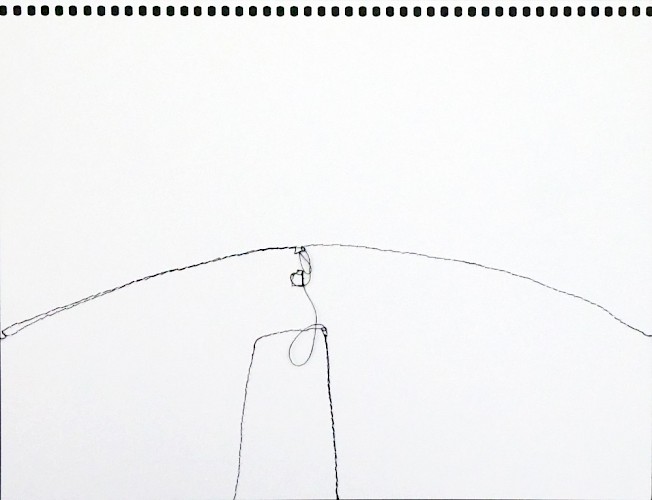

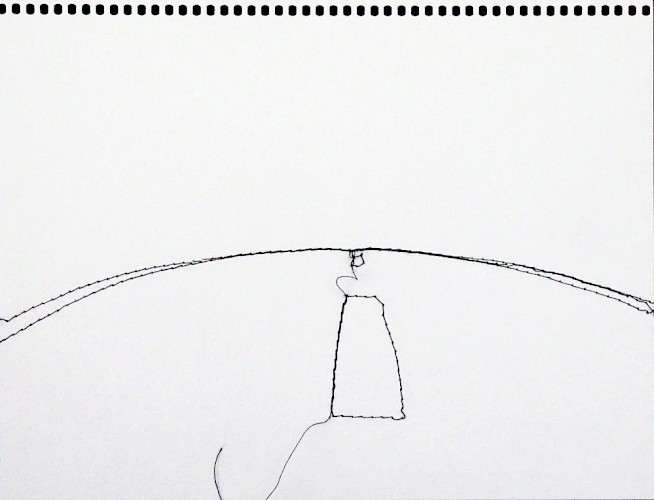

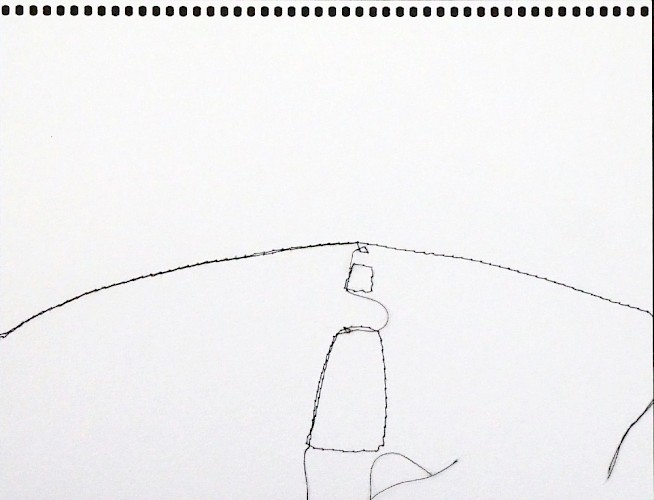

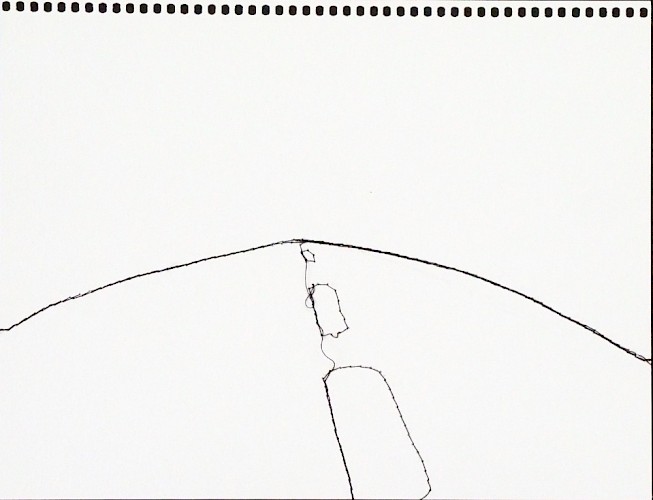

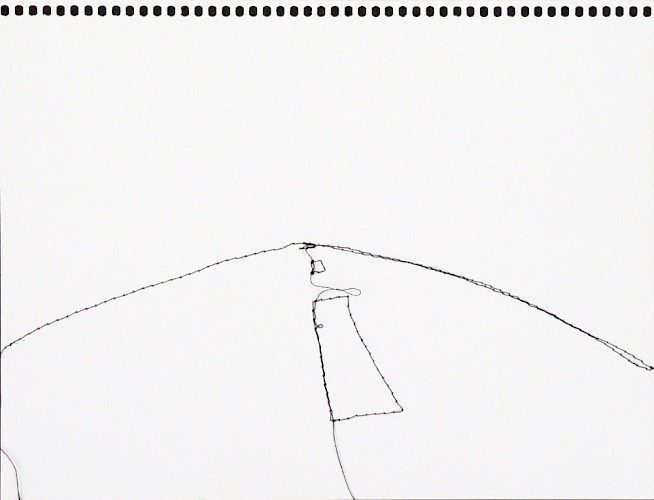

Parallel entstand eine Serie von Nähmaschinenzeichnungen, die sich auf die ehemaligen Zwangsarbeiterschuppen bezieht. Die Künstlerin rekonstruiert hier in leichten, klaren Fadenlinien die Umrisse der inzwischen abgerissenen Bauten. Melián bediente sich dieser Technik bereits in früheren Arbeiten. So etwa in Triangel (2002), in der sie eine Fahrt durch die Lüneburger Heide mit ihren Feldern, Straßen und Gebäuden, darunter auch die Gedenkstätte Bergen-Belsen zeigt.

Filmlink:

Beatrix Schwehm: Gedenkort Lager Ulrichsschuppen

Medienlinks:

Benjamin Moldenhauer im Deutschlandfunk: Wie klingt deutsche Vergangenheit?

Thorsten Jantschek im Deutschlandfunk: Gedenken an den Holocaust. Wie Michaela Melián Gedenkorte schafft

Mira Anneli Nass in der jungle world: Die Stadt als Träger

Lotta Drügemöller in der taz: Einer von über 200 Orten

Benno Schirrmeister im Gespräch mit Michaela Melián in der taz: "Erinnern kann man nicht einfordern".

Rolf Stein in der Kreiszeitung: Gedenkort soll an Internierung und Zwangsarbeit erinnern

Marianne Straub bei buten un binnen: Bremen hat jetzt einen neuen Gedenkort - und zwar im Hafen in Walle

Anne Gerlin im Weser-Kurier: Mahnmal beim Holzhafen soll an Zwangsarbeit erinnern

Tania ist der Kampfname von Tamara Bunke. Bunke wurde 1937 in Buenos Aires als Tochter einer kommunistischen deutsch-jüdischen Familie im Exil geboren. Nach dem Krieg zog sie mit ihren Eltern in die DDR, trat der FDJ bei und studierte später an der Humboldt-Universität zu Berlin.

In den 1960er Jahren verließ sie die DDR, ging zunächst nach Kuba und schloss sich dann der Guerillagruppe unter der Führung von Che Guevara an. Che Guevaras Guerillakampf in Bolivien, wo sie 1967 in einen Hinterhalt geriet und erschossen wurde. Für den Werkkomplex TANIA recherchierte Michaela Melián intensiv Berichte, Ereignisse und Orte aus dem Leben von Tamara Bunke / Tania. In ihrer Lebensgeschichte finden sich die großen Themen des 20. Jahrhunderts: Nationalsozialismus, Krieg, sozialistische Moderne, Emanzipation und Befreiung. Ihre Biografie kann jedoch nur aus unzuverlässigen Erzählungen, gefälschten Dokumenten, Deckmänteln, Projektionen und suggestiven Dokumentationen bestehen und entzieht sich dauerhaft einer Aufklärung.

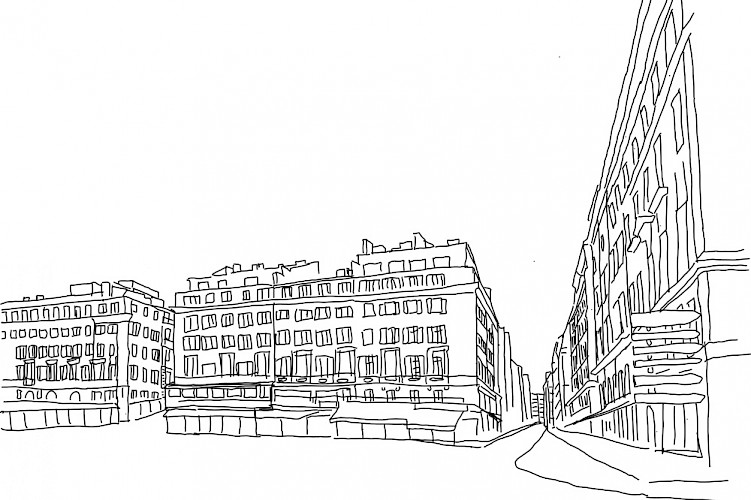

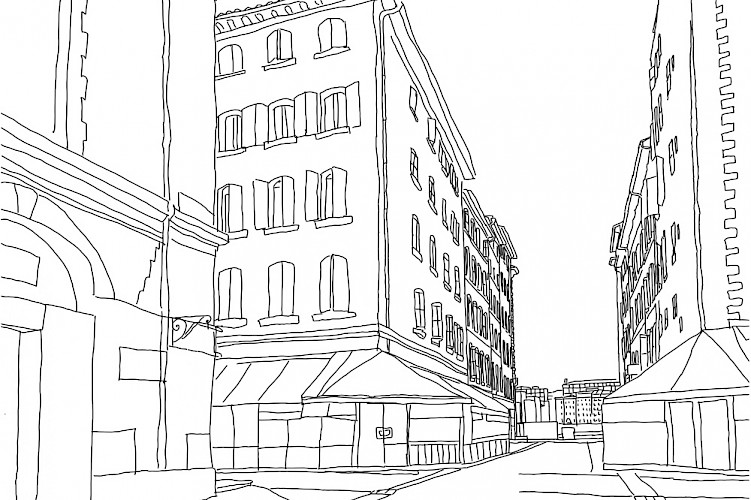

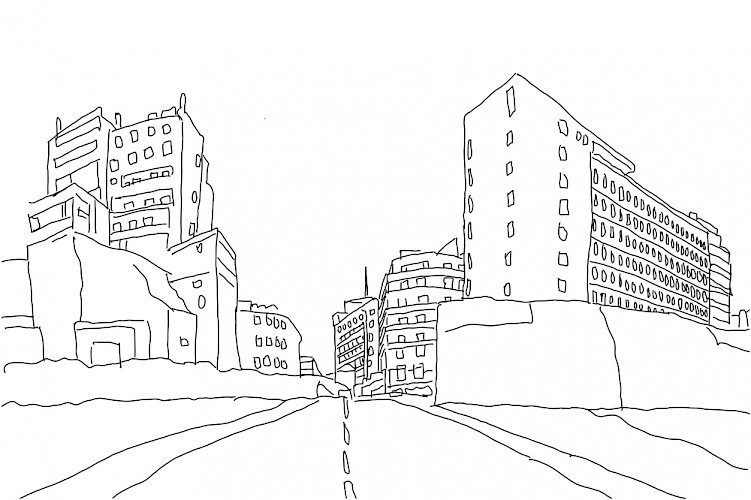

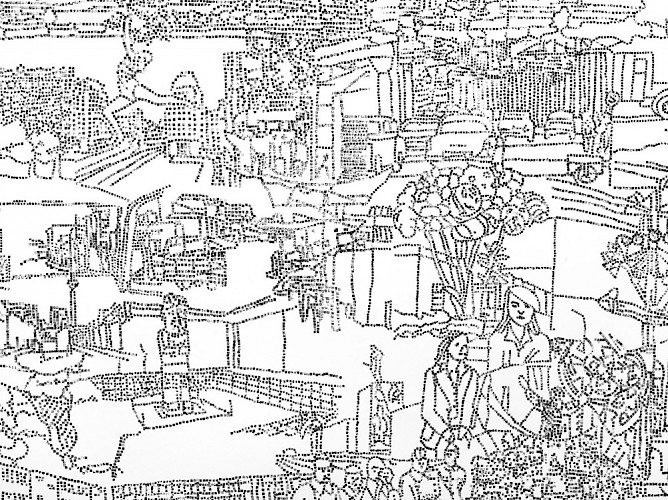

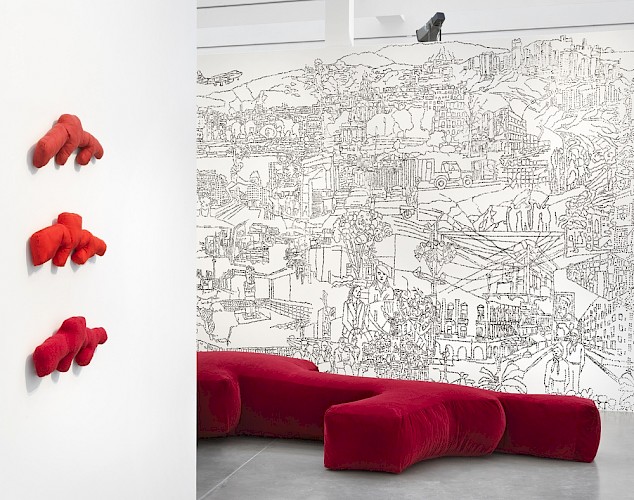

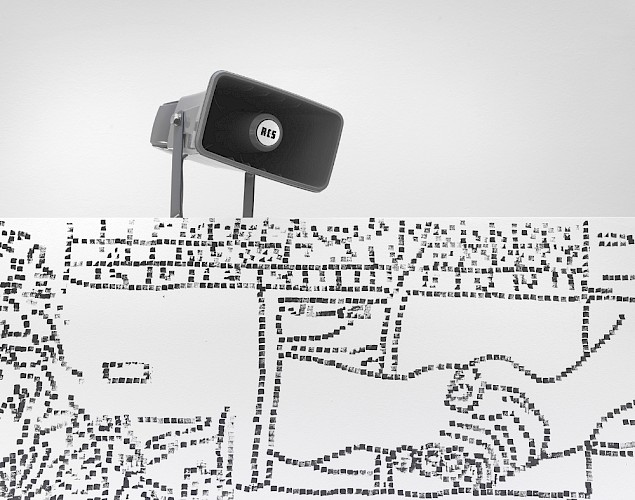

Melián zensiert Tania's Darstellungen nicht, sondern sammelt so viel Material wie möglich, um es in einen künstlerisch-intellektuellen Prozess einzubringen, der es ermöglicht, die politischen und medialen Bedingungen dieser Darstellungen zu thematisieren. Vorlagen für die insgesamt 250 Zeichnungen, die Melián als Grundlage für das neue Wandbild Tania angefertigt hat, sind unter anderem Ausschnitte aus Dokumentarfilmen, Ansichten von La Paz, wo Tamara Bunke als Agentin des kubanischen Geheimdienstes inmitten der politischen Lage Boliviens tätig war, indigene Skulpturen, die sie in ihrer Tarnidentität als Ethnologin Laura Gutiérrez Bauer angefertigt hat, aktuelle Google Street Views der Orte, an denen sie gelebt hat, und vieles mehr. Berlin der sozialistischen Moderne, Postkarten aus westeuropäischen Hauptstädten, die Bunke während ihrer Ausbildung zur Spionin oder Agentin hatte, Fotografien der Ölfördertürme in Kuba, der bolivianischen Anden und der Trauerfeier für Bunke im ZK der SED mit der Rednerin Anna Seghers. Melián hat die Zeichnungen digital zu einem dichten Gewebe zusammengefügt, das sich in Pixelpunkte auflöst, die in repetitiver, kollektiver Handarbeit mit Radiergummi auf die Wand gestempelt wurden. Melián realisiert thematisch und formal ein Bild und einen Entwurf, ein Archivdokument und eine Zukunftsvision, Information und Zukunftsvision, Information und Rauschen.

Im Werkkomplex Tania werden zentrale Prozesse und Themen aus Meliáns Werk und auch aus dieser Ausstellung aufgegriffen. Dazu gehört die potenziell unendliche Recherche, die einen aufgefächerten und unvollendeten Blick auf Geschichte und Biografien ermöglicht. Dazu gehören auch die Serien von Reproduktionsprozessen und Medienübersetzungen – vom Film zur Zeichnung, zu Photoshop oder vom Foto zur Verbalisierung, zur Zeichnung. Auf diese Weise kann Melián unabhängig vom „genialen Strich“ des Künstlers die Bedingungen thematisieren, unter denen Identitäten und Räume dargestellt werden. Traditionelle künstlerische Formen der Darstellung von Identität und Raum sind die Veduta (Stadtansicht), von denen es mehrere auf dem Wandbild Tania gibt. Wie ist Identität, wie wollen wir leben, was ist der Raum, der gewährt wird, um den gekämpft wird? Das sind Fragen, um die sich diese Arbeit, aber auch andere Werke in der Ausstellung, wie die Gobelin Girl-Kultur, drehen.

Die Ortsspezifität des Werks ist auch als Auseinandersetzung mit der Geschichte und sozialen Realität der Stadt Berlin und ihren künstlerischen Genres zu verstehen. In seiner Form steht das Wandbild nicht nur in Verbindung zu südamerikanischen Wandmalereien, sondern auch zu sozialistischen Mosaiken, von denen eines der bekanntesten „Aus dem Leben der Völker der Sowjetunion“ in der Berliner Karl-Marx-Allee ist, wo auch Bunke Eltern lebten.

Das Werk ist eine Weiterentwicklung der Werkleitz-Biennale 2004 in Halle zum gleichen Thema. In der Aktualisierung verdichten sich die Ansichten zu einem Dickicht, das stellenweise undurchdringlich ist. Das Wandbild bietet keinen souveränen, besitzergreifenden Blick auf die Metropole an den roten Fäden der Welt, sondern Identitäten, Orte und Geschichten lösen sich immer wieder in unbekannte Figuren, Formen und undeutliches Flackern auf.

Der zweite Teil der TANIA-Installation und zentraler Bestandteil des Werkkomplexes dieser Ausstellung ist die neu entwickelte Klanginstallation

Tania, die sich mit dem musikalischen Kanon um Tamara Bunke befasst. Für diese Arbeit hat Melián Tonfragmente von selbst aufgenommenen Protestliedern von 10 bis 20 Sekunden Länge zusammengestellt: Die Internationale, Die Moorsoldaten, Bella Ciao oder die Hymne des 26. Juli, auch bekannt als kubanischer Revolutionsmarsch. Hinzu kommen Aufnahmen aus Musikkulturen, die Tania in ihrer Tarnidentität als Anthropologin erforscht hat. Die Aufnahmen mit Inka-Flöten beziehen sich auf die Aufnahmen, die in Tanias Rucksack gefunden wurden, den sie trug, als sie erschossen wurde. Die Aufnahmen werden im Ausstellungsraum über ein Dutzend Druckkammerlautsprecher wiedergegeben, wie man sie aus öffentlichen Verkehrsmitteln kennt.

Der Alte Botanische Garten wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach den Plänen von Friedrich Ludwig von Sckell angelegt. Ab 1854 befand sich im Garten auch der Münchner Glaspalast, in dem zahlreiche bedeutende Ausstellungen zeitgenössischer Kunst stattfanden. 1931 brannte der Glaspalast nieder.

1935 beauftragten die Nationalsozialisten den Bildhauer Joseph Wackerle und den Architekten Oswald Bieber, zwei Künstler, die auf Adolf Hitlers „Gottesgeschenkliste“ standen, mit der Neugestaltung des Alten Botanischen Gartens. Das Gelände, auf dem der Glaspalast stand – damals Münchens wichtigster Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst – war ursprünglich als Ort der Erholung, Bildung und Kultur für die Münchner Bürger konzipiert worden. Die von Wackerle und Bieber durchgeführten Baumaßnahmen zielten jedoch sichtbar darauf ab, den Park in einen Ort zu verwandeln, der von der nationalsozialistischen Ideologie geprägt war und eng mit dem angrenzenden NSDAP-Bezirk um Arcis-, Briennerstraße und Königsplatz verbunden war.

Neptunstatuen waren seit der Renaissance ein beliebtes Motiv für Zierbrunnen. Der Münchner Brunnen war direkt dem Neptunbrunnen in Florenz nachempfunden, der Fontana del Nettuno vor dem Palazzo Vecchio, in der die Figur des Neptun zum Symbol eines zeitgenössischen und irdischen Herrschers wurde.

Der Neptunbrunnen von Wackerle und Bieber ist formal auf die Mittelachse des Münchner Justizpalasts ausgerichtet. Während der Zeit des Nationalsozialismus fanden in diesem Gebäude unzählige politisch motivierte Gerichtsverfahren statt, in denen aus ideologischen Gründen angeklagte Menschen mit Berufsverboten, Konzentrationslagern oder Todesurteilen konfrontiert waren.

Für die vom Kulturreferat der Stadt München organisierte Reihe „past statements. Denkmäler in der Diskussion“ wird die monströse Neptunfigur vorübergehend mit einer Plane verhüllt. Die Plane ist vollständig mit dem Motiv eines Handabdrucks der Münchner Künstlerin Maria Luiko bedruckt. Der Holzschnitt aus dem Jahr 1938 mit dem Titel „Trauernde“ zeigt einen mit einem Tuch bedeckten Kopf. Das einzige physische Indiz für eine Trauernde sind die Hände einer anonymen Frau, die das Tuch hält, und ein Hinweis auf eine Bluse mit Blumenmuster.

Die Künstlerin Maria Luiko schuf diesen Probedruck Nr. 1 von „Frau, trauernd“ im Jahr 1938, ein Jahr nachdem Wackerle und Biebers Neptunbrunnen an der Stelle des Glaspalasts errichtet worden war, wo Maria Luiko zwischen 1924 und 1931 regelmäßig ihre Gemälde ausgestellt hatte. Zu dieser Zeit durfte Maria Luiko, eine deutsche Jüdin, ihre künstlerischen Aktivitäten jedoch nur in äußerst eingeschränkter Form ausüben (d. h. nur im Rahmen der Jüdischen Kulturvereinigung). Der Sitz der Jüdischen Kulturvereinigung am Promenadeplatz 12 in München befand sich in unmittelbarer Nähe des Alten Botanischen Garten.

Maria Luiko wurde 1904 in München als Marie Luise Kohn geboren. Von 1923 bis 1928 studierte sie an der Akademie der Bildenden Künste in München und gleichzeitig an der Münchner Schule für Angewandte Kunst. Nach ihrem Studium war Kohn, die sich den Künstlernamen Maria Luiko gab, als Künstlerin sehr aktiv und schuf Zeichnungen, Aquarelle und Ölgemälde sowie Silhouetten, Lithografien, Holzschnitte und Linolschnitte; ihre Werke wurden in wichtigen Gruppenausstellungen in Galerien und 1931 sogar in New York und Denver/Colorado gezeigt. Nach 1933 wurde Kohn, die Mitglied mehrerer Künstlerverbände war, aus dem Reichsverband bildender Künstler ausgeschlossen, was einem Berufsverbot gleichkam, und durfte ihren Künstlernamen Maria Luiko nicht mehr verwenden. Das Großhandelsgeschäft ihrer Eltern wurde 1938 zwangsweise geschlossen und enteignet. Nachdem alle Versuche der Familie, Deutschland zu verlassen, gescheitert waren, wurden Marie Luise (Maria Luiko), Elisabeth und ihre Mutter Olga Kohn im November 1941 zusammen mit fast 1.000 anderen Menschen, die von der Gestapo als Juden verfolgt wurden, vom Güterbahnhof Milbertshofen nach Kaunas in Litauen deportiert. Nur wenige Tage nach ihrer Ankunft am 25. November wurden sie von der SS und ihren Komplizen ermordet.

Maria Luiko, Trauernde (Frau, trauernd), 1938 Holzschnitt, Probeabzug Nr. 1, Mit freundlicher Genehmigung des Jüdischen Museums München, Sammlung Maria Luiko, Foto: Franz Kimmel

Soundtrack Nr. 202 von Memory Loops memoryloops.net. Dieser Soundtrack ist auf der Zeichnung des Stadtplans im Internet zu finden, und zwar in der Loristraße 7, dem Wohnsitz der Familie Kohn, in der Blutenburgstraße 12, dem Atelier von Maria Luiko, und am Promenadeplatz 12, der Adresse des Jüdischen Kulturvereins in München.

Das Projekt ist Teil des Programms „past statements“, einer Kooperation zwischen Public Art München und dem Institut für Stadtgeschichte und Erinnerungskultur, Stadtabteilung für Kunst und Kultur.

http://www.publicartmuenchen.de/

Christian Sande

anlässlich der Ausstellung Weissenhof-City,Staatsgalerie Stuttgart, 2019

Ein wichtiges Schlagwort des Neuen Bauens war das der Rationalisierung, das im Innenraum vor allem in der Küche radikale Neuerungen mit sich brachte. Christine Frederick, eine US-amerikanische Expertin für ökonomische Haushaltsführung, wandte in den 1910er-Jahren den Taylorismus auf die Küchengestaltung an und vermittelte ihre »Efficient Kitchen Arrangements« mit Grundrissen, in denen sie die Gänge zwischen den unterschiedlichen Gerätschaften in Form von Linien einzeichnete. In der Stuttgarter Ausstellung Die Wohnung fanden diese grafischen Studien in mehreren Projekten ihren Niederschlag: Bruno Tauts Beitrag für die Weissenhofsiedlung basierte auf einem Prototyp für ein Einfamilienkleinhaus, das der Architekt 1925 in seinem von Fredericks Arbeiten inspirierten Buch Die neue Wohnung. Die Frau als Schöpferin veröffentlicht hatte. Außerdem präsentierte Erna Meyer, die Autorin des 1926 erschienenen Buchs Der neue Haushalt, mehrere zweckmäßig eingerichtete Modellküchen. Bei diesen handelte es sich um (kritische) Weiterentwicklungen der von der Architektin Margarete Schütte-Lihotzky entworfenen Frankfurter Küche, die in Stuttgart ebenso vorgestellt wurde. Am Bauhaus wurde die Rationalisierung der Bewegung vor allem unter dem technisch-wissenschaftlich geprägten Direktorat Hannes Meyers von 1928 bis 1930 propagiert. In seiner Antrittsvorlesung stellte Meyer klar: »wir untersuchen den ablauf des tageslebens jedes hausbewohners, und dieses ergibt das funktionsdiagramm für vater, mutter, kind, kleinkind und mitmenschen.«

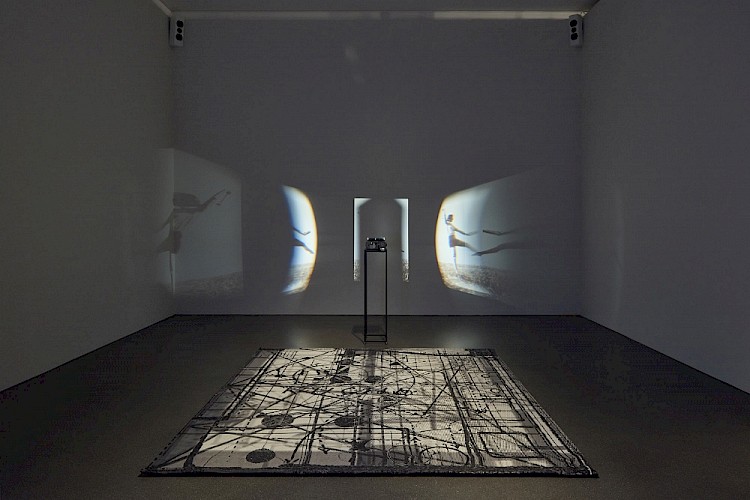

In Girl-Kultur (der Titel der Arbeit geht auf das gleichnamige Buch aus dem Jahr 1925 des in Stuttgart wirkenden Psychologen Fritz Giese zurück) greift Michaela Melián diese unterschiedlichen Fäden – oder Linien – einer »zweckmäßigen« Bewegung auf und verwebt sie miteinander zu einer Installation, die dem Raum nun einen »unaufgeräumten« und der Bewegung einen ziellosen Charakter verleiht. Der gewebte Teppich im Zentrum von Meliáns Arbeit ist ein Verweis auf die Weberei, die am Bauhaus als der Ort für die weiblichen Studierenden verstanden wurde. Seine Größe basiert exakt auf dem Grundriss der Küche im Doppelhaus von Le Corbusier und Pierre Jeanneret in der Weissenhofsiedlung Stuttgart. Er zeigt kein rationelles Bewegungsdiagramm wie bei Christine Frederick, Erna Meyer, Margarete Schütte-Lihotzky oder Hannes Meyer, sondern überlagert diese mit weiteren Zeichnungen von Le Corbusier, Alexander Klein und Johannes Itten zu einem Gewirr aus Linien.

Mit ihrer Installation blickt Michaela Melián kritisch auf die streng formulierten Befreiungsversuche der Moderne. Die »zweckmäßige Küchengestaltung« bedeutete durchaus kein Überdenken der Geschlechterrollen im Haushalt, sie bedeutete schlicht eine Alternative zum Dienstmädchen, weil die Frau der Familie nun auf eine vermeintlich ökonomische Art und Weise selbst kochen und spülen konnte. Außerdem wurden die ermüdenden Bewegungen für den weiblichen Körper in der Küche vielleicht reduziert, zeitgleich instrumentalisierte man ihn jedoch, um mit ihm das Neue Bauen und/oder die technischen Innovationen in Szene zu setzen. Dennoch lohnt es sich, gesellschaftliche Entwicklungen wieder stärker vor dem Hintergrund der Innenräume unserer Häuser und Wohnungen zu betrachten. Die Vertreterinnen und Vertreter des Neuen Bauens planten ihre Grundrisse so, dass man möglichst wenig Zeit in der Küche verbringen musste – in einigen Fällen wurde sogar über kollektive Strukturen nachgedacht. Heute besteht das Ideal hingegegen oft in der großen, mit ausladenden Arbeitsflächen ausgestatteten Küche als Nukleus der »eigenen vier Wände«.

Michaela Melián widmet ihr Werk Herminengasse am nördlichen Ausgang der U-Bahn-Station Schottenring den jüdischen Opfern des Nationalsozialismus, die in der gleichnamigen Straße im 2. Wiener Gemeindebezirk lebten.

Eine für das Projekt durchgeführte Forschungsstudie ergab, dass zwischen 1938 und 1945 800 jüdische Männer und Frauen, die dauerhaft in der Herminengasse lebten oder dort vorübergehend untergebracht waren, schließlich von den Nazis deportiert wurden. Melián zeichnet das Schicksal dieser Menschen nach, indem sie Linien von den Wohnhäusern in der Herminengasse zu den verschiedenen Konzentrationslagern zieht.

Am Rand der Wandbilder sind die Konzentrationslager nicht in geografischer, sondern in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Die Häuser der Herminengasse sind nicht realistisch dargestellt, sondern als Balken in einem Informationsdiagramm, das sich auf die Gesamtzahl von 1322 jüdischen Menschen bezieht, die in diesen sieben Jahren in dieser Straße lebten. Darunter befindet sich eine Struktur aus grauen Linien, die das damalige Eisenbahnnetz visuell darstellen.

Auf dem Weg zum Ausgang der U-Bahn-Station durchquert man buchstäblich die Herminengasse – wobei das linke Wandbild die Häuser auf der linken Straßenseite und das rechte Bild die Häuser auf der rechten Straßenseite zeigt.

Auf der Grundlage der gesammelten Fakten und Daten wurde ein Netz aus Linien geschaffen, das auf subtile, aber klare Weise das begangene Unrecht visualisiert.

Astrid Wege

Lunapark

Erschienen in: Michaela Melián - Electric Ladyland, Lenbachhaus, 2016

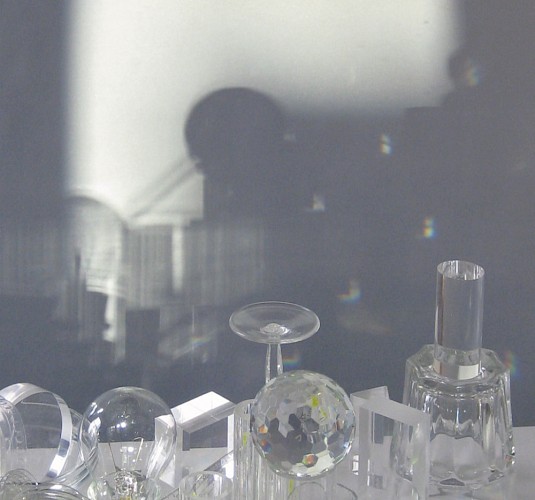

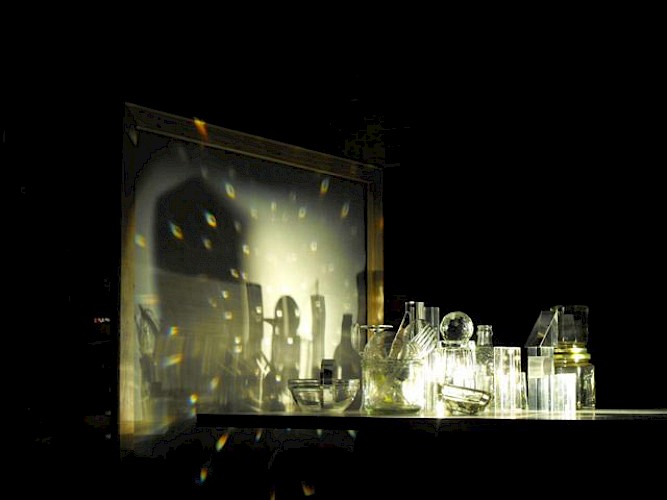

Licht, Bewegung und technische Apparaturen spielen eine wich- tige Rolle in Michaela Meliáns künstlerischem Vorgehen. Sie sind wiederkehrende Elemente ihrer multimedialen Installationen.

In Lunapark nimmt Melián das Moment der Projektion wörtlich. Auf einem Tisch breitet sie eine Landschaft aus transparenten Alltagsobjekten—Flaschen, Aschenbecher, CD-Hüllen etc.—sowie kostbaren Gläsern oder eigens für die Installation geschliffenen Prismen aus und wirbelt in diesem Nebeneinander aus High and Low, Exquisit und Casual gängige Wertzuschreibungen durcheinan- der. Angestrahlt durch einen Diaprojektor mit rotierendem Prisma werfen die Objekte Schattenbilder auf die Umgebung, verdichten sich in der Projektion zu wechselnden konstruktivistischen, an Stadtsilhouetten erinnernde Konstellationen, um sich im nächsten Moment wieder aufzulösen. Sie werden zu Linsen in einer filmisch wirkenden Fließbewegung, generiert von einer einfachen techni- schen Apparatur, die an Laszlo Moholy-Nagys Licht-Raum- Modulator von 1930 und seine Vorstellungen eines Neuen Sehens erinnert und die utopischen Architekturvisionen der Gläsernen Kette (1919/1920) als Motor einer humaneren Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufruft.

Michaela Meliáns Gesamtkunstwerk aus Schatten, Licht und Bewegung erzeugt wirkliche und imaginäre Räume von flüchtig fragiler Schönheit. Das Apparative wird zum Ausgangspunkt einer Reflexion über Wahrnehmung und der Frage nach der Vergäng- lichkeit bzw. Anziehungskraft utopischer Visionen—auf der Bühne von Michaela Meliáns Lunapark sind sie fraglos eine Attraktion.

Jenny Nachtigal

Michaela Melián: Hausmusik

Eröffnungsrede, Michaela Melián: Hausmusik, 2013, Galerie K', Bremen

Michaela Melián ist nicht nur Künstlerin, sondern auch Musikerin - nicht dass es nicht ausreichen würde Künstlerin zu sein. Aber eine der Besonderheiten von Michaelas Praxis besteht eben darin, dass ihre Kunst oft mit akustischen Strukturen, eigenen Kompositionen und Produktionen arbeitet und das Umgekehrte gilt für ihre Musik.

Michaelas Praxis zeichnet sich aber auch dadurch aus, dass sie immer sehr spezifisch kontextuell und historisch arbeitet; ihre Arbeiten stehen oft in Bezug zu den Orten an denen sie zu sehen sind, aber sie weisen auch über diese Orte hinaus, auf Geschichte, und auf Geschichte die vergessen wurde oder teilweise nie ins kollektive Bewusstsein gedrungen ist; und auf die alltägliche Gegenwart, der wir manchmal noch blinder gegenüber sind, vielleicht gerade weil man das, was man direkt vor Augen hat, oft übersieht – oder überhört.

In Hausmusik geht es natürlich nicht zuletzt um hören, um Musik, und um die ästhetischen, sozialen und politischen Strukturen in die Musik machen und hören eingebettet ist. Der historische Ausgangspunkt von Hausmusik ist John Cages „A House Full of Music“, eine radiogenerierte Komposition, die der Musiker 1982 als Auftragsarbeit für die Europäische Rundfunkunion hier in Bremen realisierte.

Für A House Full of Music lud Cage mehr als 800 Kinder und Jugendliche der regionalen Musikschule ins Überseemuseum ein; in 50 Räumen spielten 56 Ensembles simultan aus ihrem Standard Repertoire. Heute schwer vorstellbar, wurde das Simultan-Konzert in Echtzeit nach Maßgabe einer von Cage gemischten Partitur in den Senderaum der Eurovision übertragen. In zahlreichen Ländern in Europa und den USA konnten Zuhörer das rund 90 Minuten lange Konzert empfangen. In der Geschichte des Radios hatte das kollektive generierte Konzert, das mit dem Medium des Radios selbst arbeitete, keine vergleichbaren Vorläufer.

Als das Radio noch ein junges Medium war, appellierte Bertolt Brecht an sein kollektivbildendes Potential; es galt das Radio von einem Distributions- in einen Kommunikationsapparat öffentlichen Lebens, und Zuhörer zu Sendern zu machen, schrieb er in einem berühmten Text von 1930. Anstatt dessen kam dann ja leider wenige Jahre später der sogenannte „Volksempfänger“ und mit ihm die Aneignung der kollektivbildenden Kraft des Radios durch die Nazis. Nach dem Krieg, parallel zu den Anfängen der Europäischen Union, wurde die Europäische Rundfunkunion gegründet – die, man erinnere sich- den Auftrag für A House Full of Music erteilte. Kurze Zeit später kam dann die Eurovision, die 1956 den berüchtigten Eurovision Song Contest ins Leben rief. Der Rest ist Geschichte, eine Geschichte, in der Cages radiogenerierte Komposition, wie gesagt, eine absolute Anomalie geblieben ist.

Als eine Art Index dieses Ausnahmeereignisses hat Michaela Melian das alte Logo der Eurovision aus den 80ern an die Wand gezeichnet; und es ist kein Zufall, dass dieses Logo, dem, der EU auffallend ähnelt. Die Eurovision war immer schon mehr als nur eine neutrale Metapher oder Vision europäischer Einheit. Das wird besonders deutlich am Eurovision Song Contest, der sich explizit als ein unpolitisches Event geriert, aber bekanntermaßen ein Ventil nationaler und nationalistischer Befindlichkeiten ist, mal ganz zu schweigen von der Logik seiner Ein- und Ausschlussmechanismen. Als Vexierbild von EU und Eurovision wirft das Logo Fragen auf nach ihrer Geschichte und Gegenwart zwischen einer Rhetorik von Kollektivität und der Realität des Kapitals; Fragen, die nicht zuletzt seit der jüngsten Krise akuter denn je erscheinen.

Was das Radio angeht, erkannte Brecht selbst schon, dass seine Vision einer Kollektivität außerhalb der Warenlogik im Kapitalismus kaum durchführbar ist; sie ist geknüpft an die Forderung einer ‚anderen Ordnung’, wie er schrieb. Kunst wird diese ‚andere Ordnung’ nicht herbeiführen; sie kann aber, unter anderem, Möglichkeiten eröffnen, sich die kanonisierte Geschichte anders anzueignen und ihre Auslassungen und uneingelösten Potentiale zu vergegenwärtigen. Das Geschichtsbild das solch einer Praxis zu Grunde liegt ist ein unabgeschlossenes, nicht-lineares; ein Bild also, dem die Möglichkeit der Aktualisierung inne wohnt, um mit Walter Benjamin zu sprechen. Die Ausstellung Hausmusik könnte vielleicht als Beispiel solch einer Praxis angesehen werden, die die Geschichte von Cage, Radio und Eurovision aktualisiert.

Das Ausgangsmaterial der Sound Installation in Hausmusik ist die Eurovisionshymne, die im Sound-Chaos von A House Full of Music nur sporadisch ertönte. Michaela Melian hat 16 Tonspuren produziert, die unterschiedlichen Instrumenten bzw. Instrumentengruppen zugeordnet sind und das Eurovisionsmotiv abspielen. Bis auf die analog eingespielte Blockflöte, Gitarre und Bass sind alle Spuren am Computer produziert. Das ist auch insofern wichtig als dass Melian hier nicht mit den technischen Bedingungen des Radios arbeitet, sondern Cages Projekt neu perspektiviert für die Gegenwart, und zwar auch in Hinblick auf die Veränderung künstlerischer Produktionsmittel im Zeitalter des Digitalen.

Anders als bei Cage, stellt die Künstlerin auch das musikalische Material bereit, aus dem Besucherinnen ihre eigenen Kompositionen live arrangieren können. Sie werden somit nicht nur zu Konsumentinnen, sondern auch zu Produzentinnen von Hausmusik. Trotz der kollektiven Produktion von A House Full of Music, war es ja immer noch so, dass Cage, die Musikanten anwies zu spielen und es war auch Cage, der die Übertragung dirigierte, die Zuhörer passiv empfangen – oder auch nicht, es gab zahlreich Beschwerdeanrufe. Hausmusik dagegen dreht die Logik von A House Full of Music um.

Während das sonische Material von Hausmusik auf mediale Räume verweist, auf die bei Cage aber auch auf die der Gegenwart, die Räume die von Warteschleifenmusik und Klingeltönen gefüllt werden, geht es hier nicht zuletzt auch um die Räume kollektiver Praxis. Ursprünglich verstand man unter Hausmusik das gemeinschaftliche Musizieren im privaten Umfeld und eine Salonkultur, in der Laien und Halb-Profis zusammen spielten. Bezeichnenderweise wurde diese Praxis gerade mit der Entwicklung von Grammophon und Radio zunehmend von anderen Formen der Unterhaltungsmusik verdrängt – im möglicherweise schlimmsten Fall von Musikantenstadl. In ihrer Ausstellung aktualisiert Michaela Melians die mittlerweile in Vergessenheit geratenen kollektiven Ansätze von Hausmusik und Radio.

Die Serie Studio rekurriert auf das historische Siemens-Studio für elektronische Musik, das mit seiner Eröffnung in München im Jahr 1956 zu den wichtigsten Tonstudios in Deutschland zählte.

Aufgrund seiner einzigartigen Geräte – Unikate, die aus kriegstech- nologischer Ausrüstung entwickelt wurden – gilt es als Design- und mediengeschichtlich relevanter Ort der Entwicklung elektronischer Musik als Frühform digitaler Kultur.

1966 wurde das Studio der Filmabteilung unter Alexander Kluge und Edgar Reitz an der Hochschule für Gestaltung in Ulm übergeben und diente wegen seiner futuristisch anmutenden Ausstattung als Kulisse für Kluges Science-Fiction-Filme. 1968 wurde die Studiotechnik ein- gelagert und erst 1992 von Josef Anton Riedel wiederentdeckt. Seit 1993 ist das Tonstudio im Deutschen Museum in München betriebs- bereit aufgebaut.

In den Papierarbeiten der Serie setzt Melián die historischen, elektro- akustischen Geräte des Tonstudios ins Bild. Wie digitale Landschaften wirken die fotografisch erfassten Detailaufnahmen von Mischpulten, Synthesizern und aufnahmetechnischem Gerät.

Durch die Technik des Übernähens mit Fäden und das Durchstoßen des Papiers mittels Nähmaschine erzeugt Melián eine Art Lochkarte in maschineller écriture automatique, die die Studiolandschaften in flirrend-flimmernde Vibration versetzt. Die Fäden legen sich wie ein Schleier über das Bild der Studiolandschaft und verweben Topografie, musikalische Spur, Erinnerung und verschiedene Zeitschichten mit- einander.

Jochen Bonz

Der rote und der seidene Faden

Erschienen in: Texte zur Kunst, Heft 48, Berlin, 2002

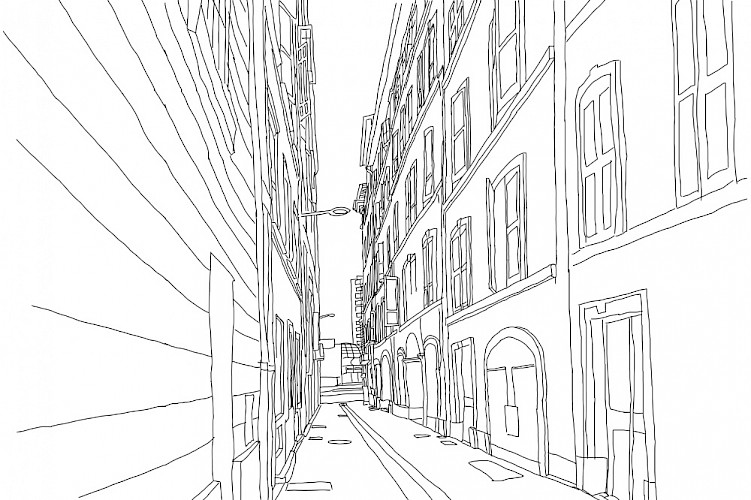

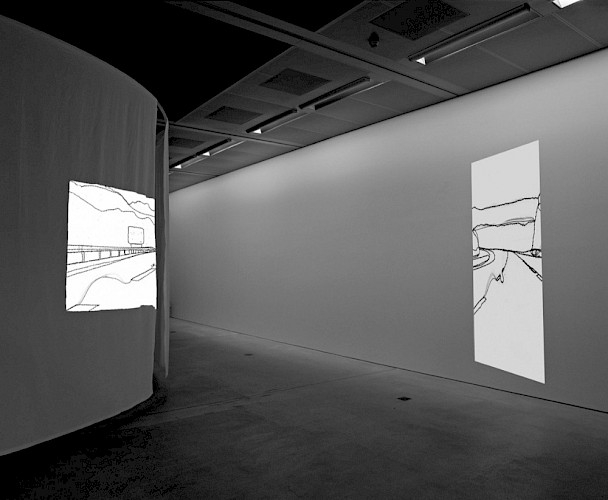

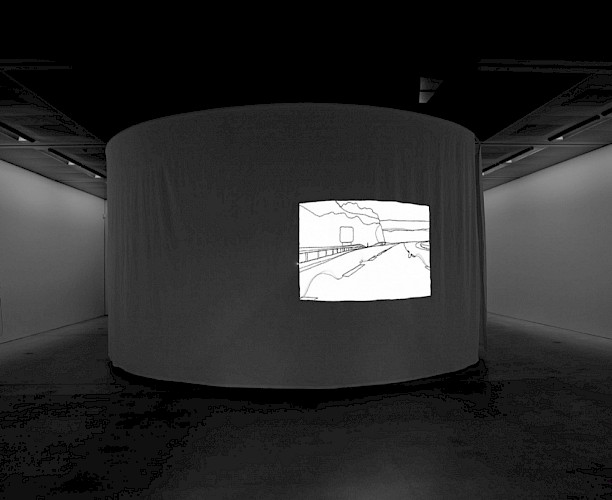

Der Kunstverein Springhornhof hat mit Triangel eine Gesamtschau der Arbeiten Michaela Meliáns aus den letzten Jahren gezeigt. Am Beispiel der Installation, die der Ausstellung ihren Titel gab, lässt sich grob skizzieren, welche Beobachtungen sich an Meliáns Arbeit im allgemeinen beobachten lassen: der rote und der seidene Faden ihrer Kunst.

Die Installation besteht vor allem aus Zeichnungen, die, in einfache Holzrahmen gehängt, an zwei Seiten eines Raumes entlang laufen. Sie versetzen einen in Landschaften, Straßenzüge (eine Allee, eine Kreuzung), auf Bahnsteige, einmal in die Aufsicht auf einen akkurat organisierten Gebäudekomplex, ein anderes mal auch in die Situation einer einfachen, ländlichen Stube und eines Kinderzimmers. Erschienen mir diese silhouettenhaften Darstellungen auf der Einladungskarte noch als grob gepixeltes Computerbild, ist mit dem Betreten des Raumes gleich klar, dass sie maschinell genäht wurden. Gespannte und durchhängende Fäden, Striche und Löcher heben sich schwarz auf weiß als eine Art Textur vom Papier ab. Dieses ist von der Bearbeitung gezeichnet: perforiert und angerissen.

An einer dritten Wand erstreckt sich eine solche Skizze sehr viel größer über neun Blätter. In der Mitte des Raums liegt schließlich, einen Platz von ca. zwei auf anderthalb Meter einnehmend, ein Schlauch aus Filz in der Form einer Triangel. Sie sprengt den Rahmen, den die Zeichnungen anbieten und verhindert, dass sich der Raum zu einem geschlossenen, fest umrissenen Bild fügt. Was ist an dessen Stelle getreten?

Der rote Faden gerät mit dem vierten Element der Installation in den Blick, auf das man stößt, wenn man einmal durch den Raum gegangen ist und wieder auf den Eingang zurück kommt. Dort ist der Schriftzug angebracht: Bernward Vesper Saal. Dieser Name verwandelt die Zeichnungen in Bilder einer spezifischen Reise - eines davon sogar zur Wiedergabe des Titelbildes der Erstausgabe von Vespers Buch Die Reise. Diese führt nun vom Landgut Triangel, auf dem Bernward Vesper aufwuchs, nach Bergen-Belsen, also gewissermaßen zu den Nazis, die seinem Vater, dem NS-Schriftsteller Will Vesper, den Hof zuspielten. Und sie führt über die Gegenstände der Installation hinaus: zu der mit Bernward Vesper assoziierten RAF und zu seinem Selbstmord.

Diese Lesart - der rote Faden - wird der De- und Rekonstruktionsbewegung gerecht, die Meliáns Gesamtwerk kennzeichnet. Aus den Bezugspunkten (Triangel, Bergen-Belsen), die in der konkreten geographischen Umgebung des Ausstellungsortes liegen und miteinander in Beziehung treten, entwickelt sich eine Geschichte, entsteht eine politischen Figur: Will und Bernward Vesper, die Nazi-Generation und die Reaktionen ihrer Erben, Deutschland in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Etwas wird ins Licht gesetzt; Unterschwelliges, untergründig Wirksames, Schuldigkeiten, gesellschaftliche Determinanten.

Freilich erzeugt der Name den roten Faden nur für diejenigen, die ihn kennen. Wenn man den Namen nicht kennt - und trotzdem über ihn stolpert - ergibt die Installation ein anderes Bild. Anstatt in einer Bedeutung aufzugehen, wird er in der Funktion sichtbar, Bedeutung mit sich zu bringen. In der Terminologie Lacans: Er fungiert als der reine Signifikant, der eine Signifikantenkette ausrichtet. In dieser zweiten Perspektive handelt die Installation von den Enstehungsbedingungen von Bedeutung. Zum Beispiel die Nähte: Warum ein Bild maschinell nähen anstatt es zu zeichnen, wenn nicht zu dem Zweck, die Funktion der Maschine hereinzubringen? Und was für eine! Denn zum einen ist die Nähmaschine eine Maschine der Digitalität, der Nullen und Einsen, des Strichs und des Lochs. Also der elementarsten symbolischen Gesetzmäßigkeit, der strukturellen Alternanz, die jedem Sinnzusammenhang zugrunde liegt. Während der Computer jedoch - als Standardbeispiel für die leere Funktionalität des Symbolischen - tatsächlich nur dessen Leere repräsentiert, geht die Metapher der Nähmaschine noch weiter. Sie beinhaltet eine Thematisierung der Beziehung, die zwischen dem Gesetz und seinem Subjekt vorhanden sein muss, damit dieses in dessen Rahmen eine Welt findet: die Vernähung. An dieser Beziehung, diesem heute alles andere als selbstverständlicher Weise vorhandenen, wahrlich seidenen Faden hängt schließlich die Subjektivität. Ein Umstand, der in der herkömmlichen Psychoanalyse mit dem Begriff Triangulierung gefaßt wird. Der rote und der seidene Faden verlaufen bei Michaela Mélian nebeneinander.

Ihre Kunst produziert zwei Perspektiven; sie artikuliert zwei Subjektpositionen. Das Begehren der einen ist dekonstruktivistisch. Es richtet sich auf die Auflösung von herkömmlichen Gewissheiten, hinter denen alternative Gewissheiten zum Vorschein kommen (z.B. das Bild der Heidelandschaft, das sich als Bild von Bergen-Belsen herausstellt). Dagegen richtet sich das Begehren der zweiten Subjektposition auf das Zustandekommen von Gewissheiten, auf die Emergenz einer symbolischen Struktur aus den dazu notwendigen Bestandteilen (Signifikanten) und mit den dafür nötigen Mechanismen (reiner Signifikant, Vernähung). Die beiden Beobachtungshaltungen gehen nicht ineinander auf. Aber in dem Punkt, wo sich auch die Dekonstruktion als Konstruktion erweist, findet ihre Berührung statt.

Heike Ander

Föhrenwald

Erschienen in: Michaela Melián - Electric Ladyland, Lenbachhaus, 2016

Die Siedlung Föhrenwald bei Wolfratshausen entstand im Zuge nationalsozialistischer Wohnungsbaupolitik als Mustersiedlung. Sie wurde ab 1940 als Lager für ausländische Zwangsarbeiter und dienstverpflichtete deutsche Arbeiter der nahegelegenen Munitionsfabriken benutzt. Nach Kriegsende diente der Ort mehr als zehn Jahre lang als exterritoriale Siedlung für jüdische „Displaced Persons“—Überlebende der Vernichtungs- und Konzentrationslager, die nicht mehr in ihre Heimatländer zurückkehren konnten. Nach Auflösung des selbstverwalteten Lagers wurden seit 1956 schließlich deutsche heimatvertriebene Familien in Föhrenwald angesiedelt.

Trotz der wechselvollen Geschichte verändert sich das Gesicht der Siedlung kaum. Ihre Geschichte spiegelt sich am deutlichsten in den Straßennamen: Die „Danziger Freiheit“ wird zum „Independence Place“ und schließlich zum „Kolpingplatz“. Die unter nationalsozialistischer Herrschaft geplanten Gebäude bleiben

im Wesentlichen die selben und repräsentieren die Ideale einer bis heute gültigen Form der Eigenheimidylle.

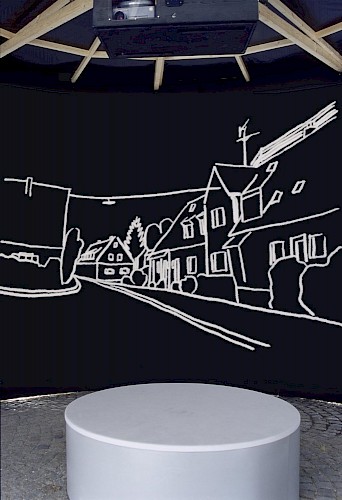

Michaela Meliáns Föhrenwald erzählt die Geschichte der gleichnamigen Siedlung (heute Waldram) als multimediale Installation: Der begehbare Raum präsentiert eine Diaprojektion, die die heutige Siedlung in Zeichnungen aus weißen Linien auf schwarzem Grund sichtbar werden lässt. Langsam überblenden sich die im dunklen Raum schwebenden Zeichnungen der Häuser ineinander und imaginieren einen Spaziergang durch die Siedlung. Die Bilderschleife wird überlagert von einem Soundloop aus Sprache und Musik.

Verschiedene Stimmen berichten aus den unterschiedlichen Phasen der Siedlung. Das Material dafür liefern Texte aus der Entstehungszeit der Siedlung, Berichte von Zwangsarbeitern und Interviews mit jüdischen Bewohnern sowie mit den seit 1956 dort angesiedelten Heimatvertriebenen, deren Familien teilweise noch heute dort wohnen. Schauspieler sprechen in sachlichem Ton das bearbeitete Interviewmaterial; Kinderstimmen lesen die historischen Dokumente. Diese vielstimmige Collage ist eingebettet in Musik, die in ihrem gleichmäßigen Strömen die einzelnen Texte verbindet. Als Ausgangsmaterial für die Komposition wurden Fragmente, oft nur das Rauschen, Kratzen, d. h. das Abspiel- geräusch von Schellackplatten mit Werken von Bach, Beethoven, Donizetti, Mendelssohn und Schubert, teils als konstituierende oder auch rein atmosphärische Elemente verwendet und dicht in ambientem Sound verwebt. Diese Samples stammen von Aufnahmen, die in den Jahren 1931–38 von den jüdischen Schallplattenfirmen Semer und Lukraphon in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Kulturbund in Deutschland veröffentlicht wurden.

Der Soundtrack von Föhrenwald wurde vom Bayerischen Rundfunk – Hörspiel und Medienkunst produziert, das Hörspiel gewann den Online-Award 2005 der ARD-Hörspieltage und wurde 2006 mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden, dem wichtigsten Preis für Audioart im deutschsprachigen Raum, ausgezeichnet.

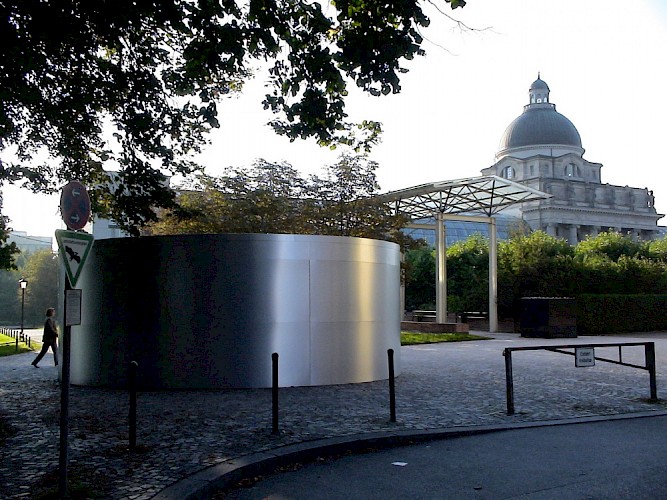

Ein Panorama für die große Ausstellungshalle in der Galerie im Taxispalais in Innsbruck: Ausgangspunkt für Michaela Meliáns Panorama ist das sogenannte Riesenrundgemälde von 1895, das Innsbrucker Panorama, in dem die Schlacht vom 13. August 1809 zur Verteidigung der Unabhängigkeit Tirols darstellt ist. „Panoramen haben ihren Reiz. Er liegt in der Mischung von Starrheit und vorgetäuschter Bewegung, von illusionärer Weite und tatsächlicher Enge" (Alfred Polgar, Panorama, in: Die Weltbühne, 1918).

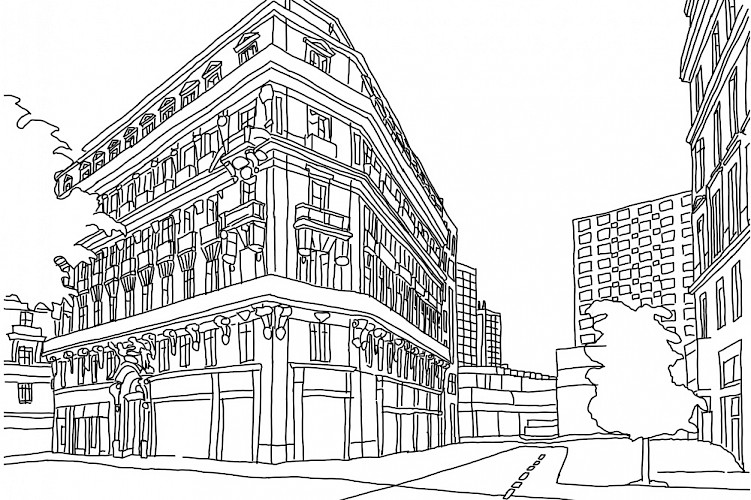

Meliáns Panorama besteht aus einer mit Leinwand bespannten zylindrischen Form von sechs Metern Durchmesser, gleichsam die abstrahierte Abwandlung eines Rundbildes, die in der großen Halle der Galerie mittig platziert is. Vom Mittelpunkt dieses, an ein Stroboskop erinnernden "Panoramas" aus werden in einer fortlaufenden, kreisenden Bewegung Diapositive von Zeichnungen von innen auf die Leinwand projiziert. Die auf Dias übertragenen Zeichnungen sind nicht konventionell ausgeführt, sondern maschinell genäht. Ein durchgehender Faden umläuft die Silhouetten von Bergen, Straßen, Bäumen, Gebäuden und Möbeln. Mittels Überblendungstechnik folgt ein projiziertes Bild auf das nächste, wodurch das Publikum selbst - innerhalb wie außerhalb des Zylinders - in die Bewegung miteinbezogen wird. Meliáns Panorama ist somit dynamisch. Es bietet dem Publikum keine perspektivische Rundschau, sondern bewirkt durch die wandernden Projektionen eine Vernetzung von Geschichte und Topografie.

Jan Verwoert

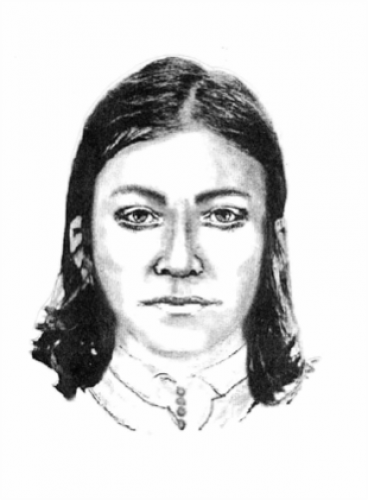

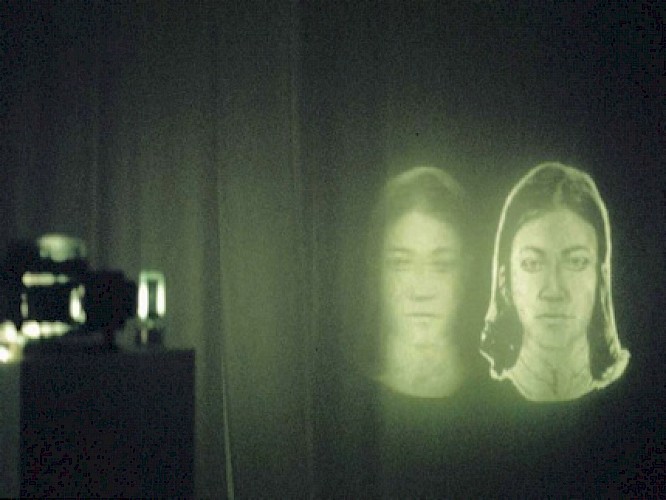

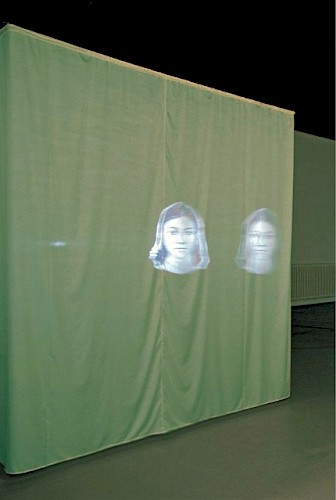

Michaela Melián, Life as a Woman, 2001

Erschienen in: Michaela Melián: Speicher, Koenig Books London, 2008

Diese Arbeit handelt von Hedy Lamarr, einer Heldin der Hermetik, einer Ikone des Codes. Hedy Lamarr wird 1914 als Hedwig Kiesler in Wien geboren. Sie macht als Schauspielerin Karriere. Als ikonisch gilt die Rolle, die sie 1933 in dem Film Ekstase spielt. Eine Szene, die sie nackt badend zeigt, und eine weitere, eine Nahaufnahme ihres Gesichts, dessen Ausdruck einen sexuellen Höhepunkt suggeriert, machen den Film zum Skandalerfolg. Nach fünf Jahren Ehe trennt sich Kiesler 1937 von dem österreichischen Munitionsfabrikanten Fritz Mandel und wandert nach Kalifornien aus, wo sie ihren Künstlernamen Lamarr erhält und von den MGM Studios als „schönste Frau der Welt“ gehandelt wird. Nach dem Ende ihrer Karriere verarmt sie und wird mehrfach beim Ladendiebstahl – von Schminke – gestellt.

Diese Form der Ikonizität, das Bildschöne der Lamarr, hat in der Geschichte ein anderes Potential ihrer Kreativität weitgehend unsichtbar gemacht. Kaum jemand weiß, dass Lamarr die Erfinderin der Technik zur Verschlüsselung von Funksignalen war, auf deren Grundlage heute Mobiltelefone funktionieren. 1940 entwickelte sie zusammen mit dem Komponisten George Antheil am Modell von Lochstreifen-gesteuerten Pianolas ein Verfahren zum fortlaufenden automatischen Frequenzwechsel während der (Funk-)Signalübertragung. Dieses so genannte Frequency Hopping sollte die störungsfreie Steuerung von Torpedos im Kampf gegen die deutsche

U-Boot-Flotte erleichtern. Zu diesem Zweck schenkten Lamarr und Antheil dem US-Militär ihr Patent. Zum Einsatz kam es 23 Jahre später in der Kubakrise. Erst 1997, drei Jahre vor ihrem Tod, würdigte die amerikanische Electronic Frontier Foundation Lamarrs Erfindung mit ihrem Pioneer Award. Ihr zu Ehren wird der europäische Tag der Erfinder heute an ihrem Geburtstag, dem 9. November gefeiert. So ist Lamarr nicht allein eine Ikone des Films, sondern auch eine Heldin des Codes.

Als Ikone wird Lamarr – wie die Titelzeile Life as a Woman unterstreicht – zum Modell für eine bestimmte Weise, als Frau durchs Leben zu gehen und zu handeln. Entscheidend ist dabei die Spannung zwischen der gesteigerten Sichtbarkeit des Filmbildes sowie der Unsichtbarkeit des Codes und der Geschichte seiner übergangenen Autorenschaft. Diese Begriffe lassen sich direkt auf die Frauenrolle(n) beziehen, die Lamarr als Heldin der Leinwand und des Codes verkörpert: eine bestimmte Art des Widerstands dagegen, als Frau auf die eigene Erscheinung festgelegt zu werden. Ihr Widerstand beinhaltet dabei nicht eigentlich eine Absage an die Macht der Erscheinung, denn Ikone bleibt sie bis zuletzt. Er äußert sich vielmehr im Eröffnen eines parallelen Schauplatzes neben dem Visuellen: dem Schauplatz des Codes und der Formel. Die Befreiung von der Identifikation mit einer bestimmten Frauenrolle, die Lamarr modellhaft (i.e. heldenhaft) versinnbildlicht, zeigt sich in der Freiheit, die Rolle wechseln zu können. Wenn man Frequency Hopping somit als Metapher für die Strategie versteht, sich durch nicht fassbare Wechsel der Identifizierung und gesellschaftlichen Festschreibung zu entziehen, ist das sicher nicht verkehrt.

Jochen Bonz

Die Funktion des Schleiers. Zur Konstitution eines Bedeutungs- zusammenhangs in einem Kunstwerk Michaela Meliáns

Erschienen in: RISS: Zeitschrift für Psychoanalyse: Freud–Lacan, Heft 52, Turia + Kant, Wien, 2001

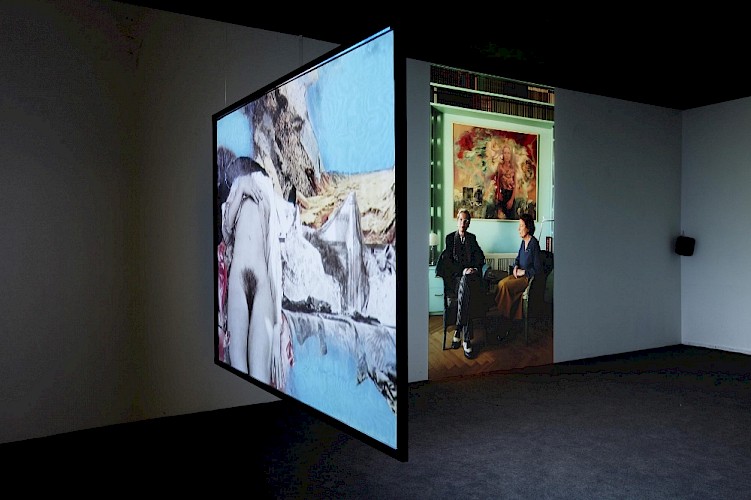

Besteht die Möglichkeit, eine Aussage zu machen und zugleich deren Bedingtheit mit anzusprechen? Lässt sich Kontingenz aus- sprechen? Zwar nicht das Gesagte infrage stellen, aber doch da- rauf hinweisen, dass es auf einer notwendigen Setzung beruht: in einem Rahmen spielt? Oder, wie kann in einer Situation, die durch- drungen ist von dem Gefühl, die Welt sei lediglich eine Konstruktion, Bedeutung überhaupt entstehen? Fragen, wie sie vielleicht wenig explizit gestellt werden, aber dennoch die gegenwärtige Kunstproduktion durchziehen. Überall stößt man auf Versuche, Diskurse zu hinterfragen und zugleich Signifikanz herzustellen. So auch bei der Künstlerin Michaela Melián. Ihre im Frühsommer 2001 im Rahmen der Ausstellung zum Kunstpreis der Böttcherstraße in Bremen in der dortigen Kunsthalle gezeigte Installation Life as a Woman führt den Phallus vor: zeigt den das Feld ordnenden, eine Perspektive errichtenden, Bedeutung schaffenden Signifikanten – und nutzt dessen Wirksamkeit.

Ein Raum in einer Kunstausstellung: In der Mitte steht ein ca. drei Meter langes, mit hellbeigem Seidentaft bekleidetes Holzgerüst, das man wegen seiner länglichen Form und der charakteristischen Wölbung oben in der Mitte sofort als U-Boot erkennt. Dahinter läuft an der Wand blau auf weiß und auf Brusthöhe ein Streifen entlang, wie eine Bordüre, bei dem es sich um zwei abwechselnd nebeneinander gestempelte Bilder handelt. Sie zeigen den Oberkörper einer Frau beim Auftauchen aus Wasser und dieselbe Frau in anderer Pose. Der Kontrastreichtum der auf weiß und blau reduzierten Bilder sowie Bekleidungsstil und Gestus der Frau und die Tatsache, dass die beiden Fotos abwechselnd immer wiederkehrend an drei Seiten rund um den Raum an der Wand entlang- laufen, lassen an Film denken.

An die 1920er Jahre und Stummfilm. Der »Film« mündet in das dritte Element der Installation: Eine ebenfalls aus leichtem Stoff bestehende Kabine mit einem Grundriss von vielleicht einen Meter fünfzig auf zwei Meter und vom Boden bis ca. drei Meter hoch reichend. Auf den wieder hellbeigen Stoff wird von Innen die Pro- jektion eines Frauenkopfs geworfen. Er lässt sich leicht als Kopf des Filmes erkennen. Beide, Film und Kopfprojektion, treffen sich auf einer Höhe. Der Kopf wandert über den Stoff der Kabine und erscheint an manchen Stellen voller als an anderen: dann besitzt er Farbigkeit und scheint in seiner ansonsten flüchtigen Bewegung einen Augenblick stillzustehen. Die Kabine ist zu betreten, in ihr findet sich ein Diaprojektor als Quelle der Projektion; er wirft das Bild durch ein sich drehendes Prisma. Von Innen ist die Wirkung der Projektion noch stärker. Die Installation hat den Titel Life as a Woman und ist von Michaela Melián. Das vierte oder neben dem Titel fünfte Element der Installation ist der folgende Text. Er fin- det sich auf einem, im Stil von Werkinterpretationen, wie es sie in manchen Museen gibt, gehaltenen, auf dem Boden liegenden Blätterstapel.

LIFE AS A WOMAN

Hedy Lamarr, bürgerlich Hedwig Kiesler, wird am 9. November 1914 in Wien geboren. 1933 simuliert sie für den Spielfilm Eksta- se den ersten Orgasmus der Kinogeschichte und badet in einer weiteren Szene unbekleidet in einem Waldsee. 1933–1937 Ehe mit dem österreichischen Munitionsfabrikanten Fritz Mandl. Ausreise in die USA.

Von MGM’s Louis B. Mayer wird Hedy Lamarr als die schönste Frau der Welt gepriesen. Bereits in ihrem ersten Hollywood-Film etabliert sie einen neuen Frauentyp im US- amerikanischen Kino: die exotische Dunkelhaarige, die enigmatische Fremde. In der Salz- burger Villa ihres Ex-Gatten hatte die Emigrantin Einblick in die Planungen zu ferngesteuerten Torpedos gehabt, die nicht realisiert wurden, weil sich die Steuerung über Funk als zu störanfällig erwies. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs arbeitet sie an praktischen Ideen zur wirksamen Bekämpfung des Hitler-Regimes. Auf einer Party in Hollywood trifft Hedy Lamarr den Avantgarde- und Filmmusik- Komponisten George Antheil. Die entscheidende Idee zur Umsetzung ihres Torpedolenksystems kommt der Schau- spielerin beim gemeinsamen Klavierspiel mit dem Komponisten. Antheil legt das System auf 88 Frequenzen an, was der Anzahl der Tasten auf dem Klavier entspricht, und er greift bei der Konstruktion auf Lochstreifen zurück, wie er sie bei seinem Ballet Mécanique für das automatische Klavier verwendet hat.

Im Dezember 1940 wird die von Lamarr und Antheil entwickelte Frequenzsprungvorrichtung dem National Inventors Council zugesandt. Das Patent wird am 11. August 1942 gewährt. Seine Nutzung überlassen die beiden Erfinder dem US-amerikanischen Militär. Tatsächlich verschwindet das Secret Communication System von Lamarr und Antheil in den Schubladen der U.S. Army. Erst 1962, während der Kuba-Krise, kommt es zu einem ersten Einsatz ihrer Technik, die nunmehr als Frequency Hopping bezeichnet wird. Dieses dient dabei allerdings nicht zur Fernsteuerung von Torpedos, sondern zur abhörsicheren Kommunikation zwischen den an der Seeblockade beteiligten Schiffen. Woraufhin die Prinzipien des Patents zu einer absoluten Grundlage in der Kommunikations- technologie der US-amerikanischen Militärs werden. Heute bildet diese Technik nicht nur den Ausgangspunkt für das militärische Satellitenabwehrsystem der USA, sondern findet auch im zivilen Bereich, vor allem bei Schnurlos- und Mobiltelefonen, großflächig Verwendung.

Ein Eindruck von Hedy Lamarrs Leben ist etwas, das sich mittels der Installation herstellen lässt. Aber zu diesem Zweck hätte es auch gereicht, lediglich diesen kurzen biografischen Text auszustellen. Der Raum der Installation, dieses durch die im wesentlichen drei Elemente (U- Boot, Film, Projektion) entstehende Feld,

scheint viel weiter zu sein, wesentlich größer. In ihm lässt sich die Geschichte Lamarrs situieren, aber sein Gehalt an Konnota- tionen geht nicht in dieser auf, sondern bleibt um sie herum und neben ihr bestehen. Der Raum von Life as a Woman verlangt nach mehr: allgemeineren und grundsätzlicheren Fragen. Mein Ansatzpunkt zur näheren Bestimmung des Raumes ist die Phallizität des U-Boots. Mit ihr ist das Paradox verbunden, als Phallus wirksam zu sein und sich zugleich auch als Wirkung des bloßen Scheins offen- zulegen.

Ich stehe in dem Raum, der sich durch die an diesem Ort versam- melten Elemente herstellt, und bin mir darüber im Klaren, dass sich der Raum von dem U-Boot her entwirft: von ihm als dem Si- gnifikanten aus sehe ich wie am Horizont – als seien es zur Ruhe gekommene Wellen – den Strich der Film-Kette der beiden Frau- enbilder. Das U-Boot weist mit seiner Schnauze auf die Projek- tionskabine hin; an dem Punkt, in dem seine Verlängerung auf den Film der Bilder träfe, befindet sie sich. So gesehen ergeben zwei Seiten des »Filmes« zusammen mit dem Boot ein Dreieck, dessen einer Punkt sich am Ort der Projektion des Frauenkopfes befin- det. Aber wie der konnotative Raum, den das Kunstwerk eröffnet, über die Lebensgeschichte hinaus weist (von der es zweifellos auch handelt), verlässt auch der Film, im Rücken des Bootes an einer weiteren Wand entlangführend, das Dreieck. Der Film be- sitzt demnach immer in dem jeweiligen Zusammenhang Bedeu- tung, den das Kunstwerk in der Sicht des Betrachtenden ergibt. Zugleich weist der Film permanent darauf hin, dass das Kunstwerk in der jeweiligen Interpretation nicht aufgeht. Oder: dass zumin- dest die potenzielle Signifikanz der Elemente, aus denen das Werk besteht, sich nicht im jeweils hergestellten Bedeutungszusam- menhang erschöpft ... Das Boot ist als Signifikant wirksam und es hat die Form eines Phallus – und es ist doch auch keiner. Es ist ja bloß ein geradezu zierliches Holzgerüst, in einen Schleier von Taft gehüllt. Welche Bedeutung hat aber Taft, wenn nicht an erster Stelle diese, den Frauenkörper für den Männerblick zu umschmeicheln? Muss die Funktion des U-Boots also vielmehr darin gesehen werden, die Position der Frau im Symbolischen anzuzeigen, die Stelle, an der der Phallus nur als Mangel existiert? Der Phallus verschwindet über den Schleier ge- rade nicht aus der Installation.

Im Seminar über die Objektbeziehung erklärt Lacan die Funktion des Schleiers im Zusammenhang mit dem Fetischismus, also einer besonders intensiven Beziehung des Subjekts zu einem Objekt; einem Objekt, in dem Lacan die Funktion des Schleiers erkennt. Der Schleier verhüllt, würde es herkömmlicherweise heißen. Bei La- can heißt es: der Schleier zeigt. Was sich im Schleier materialisiert ist das, was ein Objekt zu etwas Wertvollem macht. Das Wertvolle des Objektes wohnt diesem nicht inne, sondern befindet sich jenseits von ihm. Das ist das, was man nie mit bekommt, wenn man das Objekt bekommt. Oder zumindest ist es das, was nicht bei einem bleibt. Das Begehrenerzeugende, der reine Signifikant, der Signifizierer, Phallus. Er haftet am Objekt, ist in ihm aber nur als Abwesenheit anwesend. Die Idee, die Lacan nun entwickelt, be- zieht ihre Plausibilität aus der unbestreitbaren Attraktivität des Verschleierten. Er meint, dass sich auf dem »Schleier die Abwe- senheit projiziert und imaginiert«. Im Schleier materialisiert sich, in ihm »idolisiert der Mensch sein Gefühl dieses Nichts, das jen- seits des Lustobjekts liegt. (...) Man kann ... sagen, daß mit der Anwesenheit des Vorhangs sich das, was als Mangel jenseits liegt, als Bild zu realisieren tendiert. Auf dem Schleier zeichnet sich die Abwesenheit ab«. 1 Der Schleier ist demnach das Material, von dem aus der Phallus Effekte zeitigt. Er ist jedoch auch die sichtbare Grenze, an der dessen Macht zerschellt. Das mit Taft bekleidete, ein U-Boot vorstellende Holzgerüst macht offenbar, dass es den Phallus nur insofern gibt, als er Wirkung entfaltet. An sich wohnt der Phallus nichts inne. Aber in der Dimension des Symbolischen, im Rahmen einer symbolischen Ordnung, symbolischen

Zusammenhängen, besitzt er Macht. Das heißt, es ist ein gewisser Glaube nötig, damit es Bedeutung gibt.

Life as a Woman handelt davon, wie Bedeutung hervorgebracht wird. Wie kommt es zur Bedeutung? Indem eine Beziehung ent- standen ist. Die Dinge haben Bedeutung, wenn man an sie glaubt. Nennen wir die Beziehung ein bißchen hoch gegriffen Liebe. Und wie kommt es zur Liebe? Nach Hesiod kommt im Altertum die Göttin der Liebe, Aphrodite beziehungsweise Venus, zu Stande, um die Welt zu begründen: ihr Auftreten ist gebunden an das Ende einer mehrfach inzestuösen Situation, einem Familienknäuel im schlimmsten Sinn. Die deren Überwindung mit sich bringende Einrichtung der symbolischen Ordnung, die das Begehren entlang von Regeln und Gesetzen hervorbringt, erfolgt durch einen Be- freiungsschlag, der die Liebe als DEN Begehrensstifter selbst her- vorbringt. Gaia lässt einen der Söhne dem Vater, Uranus, den Penis abschneiden. Er wirft das Geschlechtsteil des Vaters ins Meer, woraufhin das passiert: »... ein weißer Schaum quoll rings um das göttliche Glied empor; doch inmitten wuchs eine Jungfrau.« Die schaumgeborene Aphrodite. Fortan fährt sie auf den Wellen und zeigt das In-Liebe-Fallen an; wo sie ist, haben die Dinge Bedeutung, weil man ihnen verbunden ist: weil für das Subjekt der Liebesbeziehung alles mit Sinn erfüllt ist. Wie mit einer Welle führt die Liebe die Bedeutung mit sich.

Diese Konstellation vom Anfang des Bedeutungschaffens findet sich in Meliáns Installation wieder. Die Elemente sind: ein als Phal- lus überführter, kenntlich gemachter Phallus (und was ist Uranus’ abgeschnittenes Glied anderes als dies: das Glied, das nicht ein einfaches Körperteil, sondern den symbolischen Phallus vor- stellt?!), die glatte See, die in der Form der Projektion sozusagen Wellen zu schlagen beginnt an dem Ort, wo das Bild von Hedy Lamarr entsteht, Venus aus dem Wasser auftaucht und damit in Erscheinung und Funktion tritt. Meliáns Arbeit hat Signifikanten wesentlicher Aspekte der Biografie Hedy Lamarrs zum Dreh- und

Angelpunkt. Von diesem Punkt her, den ich oben als Dreieck beschrieben habe, lässt sich diese eine Lebensgeschichte erzählen. Aber die Signifikanz seiner Elemente reicht weiter. Vom Punkt ihrer wechselseitigen Bezugnahme aus lässt sich die Entstehung des Begehrens selbst vorstellen und sagen. Das habe ich hier versucht. Nicht übersehen darf man, dass über die notwendige Beziehung der drei wesentlichen Signifikanten (U-Boot, Film, Projektion) aufeinander, die möglichen, vom reichen Konnotationsgehalt der Signifikanten angeregten Interpretationen immer vergleichbar bleiben. Diese können selbst zueinander in Beziehung gesetzt werden. So zeigt sich beispielsweise auch in der ganz konkreten Lebensgeschichte Lamarrs die Wirksamkeit des Signifikanten U- Boot, ist doch auch Hedy Lamarr mit ihrer Erfindung als Pionierin und Patentinhaberin neuer Bedeutung und Sichtbarkeit zugeführt worden.

1 Jacques Lacan (1994), Le séminaire, Livre IV: La relation d’objet, Paris: Seuil, 1994, S. 155, zitiert nach der unveröffentlichten Über- setzung von Gerhard Schmitz.

2 Zitiert nach den 1994 beim Aufbau-Verlag, Berlin, in der Über- setzung von Luise und Klaus Hollof erschienen gesammelten Wer- ken.

Der Leopard II ist ein Kampfpanzer aus deutscher Produktion. Er wird seit 1979 in Serie gebaut. In der langen Produktionszeit entstanden diverse optionale Nachrüstmöglichkeiten und Spezifikationen für ausländische Abnehmer. Deshalb gibt es eine Vielzahl von Varianten des Leopard II. Im Winter 1999/2000 sorgte die beabsichtigte Lieferung von 1.000 Leopard II-Panzern an die Türkei für eine rot-grüne Regierungskrise. Der Leopard 2-Panzer war ursprünglich als Rückgrat gepanzerter Streitkräfte und zur Abwehr gegnerischer Panzerverbände vorgesehen. In der Folge des Kosovokrieges kam er erstmals bei KFOR zum Einsatz. Die NATO-Länder Dänemark und Kanada setzten den Leopard II im ISAF-Einsatz in Afghanistan ein.

Links

Michaela Melián: Föhrenwald - Hörspiel

Michaela Melián: Electric Ladyland - Hörspiel

Sammlung Stadler - Interview mit Michaela Melián: »In der Vergangenheit suchen wir die Zukunft«

Katrin Heise: Michaela Melián will Erinnerungen hörbar machen, Deutschlandfunk Kultur, 1.11.2024

CV

Einzelausstellungen (Auswahl)

2025

Passagen – Passages, Gare de la Blancarde, Marseille Frankreich

Passagen – Passages, HYPC Veddel Space, Hamburg

Discothèque Le Corbusier, Cité Radieuse Le Corbusier, Marseille, Frankreich

2024

aufheben, Weserburg - Museum für moderne Kunst, Bremen

Ulrichsschuppen, Galerie K’, Bremen

2022

Red Threads, KINDL, Zentrum für zeitgenössische Kunst, Berlin

Tout ce qui sonne, Chambre Directe, St. Gallen, Schweiz

Teck Track, Festival Kulturregion Stuttgart, Kirchheim/Teck

2021

aufheben, Burg Hülshoff, Center for Literature, Havixbeck bei Münster

Memory Loops, permanente Installation, NS-Dokumentationszentrum München

2020

Chant du Nix, Kunstverein Harburger Bahnhof, Hamburg

2019

Music From a Frontier Town, Kölnischer Kunstverein, Köln

2018

Music from a Frontier Town, Public Art München

2016

Electric Ladyland, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München

2014

In a Mist, Badischer Kunstverein Karlsruhe

2013

Hausmusik, Galerie K', Bremen

2012

Lunapark, Barbara Gross Galerie, München

2011

Michaela Melián. Kunstpreis der Stadt Nordhorn 2011, Städtische Galerie Nordhorn

2009

SPEICHER, Lentos Kunstmuseum Linz, Österreich

Ludlow 38 , Kunstverein München, München, Deutschland, Goethe Institut New York, NY, USA

2008

SPEICHER, Cubitt Gallery, London, UK

SPEICHER, Museum Ulm

2006

Föhrenwald, Kunstwerke, Berlin

Föhrenwald, Grazer Kunstverein, Österreich

2005

Föhrenwald, Kunstraum München, Bayerischer Rundfunk Hörspiel/Medienkunst, München

2004

LockePistoleKreuz, Kunstverein Langenhagen

2003

Straße, Barbara Gross Galerie, München

Panorama, Galerie im Taxispalais, Innsbruck, Österreich

2002

Ignaz Guenther House, Artothek München, München

Triangel, Kunstverein Springhornhof, Neuenkirchen

2001

Moda y desesperación, Goethe-Institut Madrid, Spanien

1999

HysterikerIn/Automobil, Barbara Gross Galerie, München

HysterikerIn, Städtische Ausstellungshalle am Haverkamp, Münster

convention, The Better Days Project, Hamburg

1998

Bertha, Heart Galerie Mannheim

1997

Bikini, Kunstverein Ulm

1996

Galerie Francesca Pia, Bern, Schweiz

1995

Michaela Melián, Kunsthalle Baden-Baden

Tomboy, Barbara Gross Galerie, München

1992

Galerie Francesca Pia, Bern, Schweiz

Artothek München

Tanja, Barbara Gross Galerie, München

1989

Barbara Gross Galerie, München

Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)

2025

Kybernetik. Vernetzte Systeme, Kunststiftung DZ-Bank, Frankfurt am Main

Sarah Schumann. Collages and Paintings from 1954 to 1982, Meyer Riegger, Berlin

2024

Oblique. Navigationen zwischen schrägen Winkeln und Schattenzonen, 8er Salon, Hamburg

Jahresgaben 2024, km Kunstverein München

2023

im Interim, Galerie K', Bremen

Yellow Memory, The War and Women's Human Rights Museum, Seoul, Südkorea

SOUND AS MESSAGE, Museum Marta Herford

2022

Broken Music Vol. 2 70 Jahre Schallplatten und Soundarbeiten von Künstler*innen, Hamburger Bahnhof, Berlin

ÜBER:MORGEN - Kulturfestival zu Arbeit, Natur und Technologie - KulturRegion Stuttgart

Maria Luiko, Trauernde, 1938, past statements, öffentlicher Raum, München

TO BE SEEN. QUEER LIVES 1900-1950, NS-Dokumentationszentrum, München

2021

Jahresgaben 2021, Kunstverein Harburger Bahnhof, Hamburg

Jahresgaben 2021, km Kunstverein München

Auf ins Kaff כפר, Syker Vorwerk, Zentrum für Zeitgenössische Kunst, Syke

2020

Black Album / White Cube, Kunsthalle Rotterdam

Was wir sind und was wir tun, Mitte Museum, BerlinOPEN DOORS | CLOSING DOORS, Barbara Gross Galerie, München

2019

Tell me about (yesterday) tomorrow. An exhibition on the future of the past, NS-Dokumentationszentrum München

Schönheit!?, Galerie Gisela Clement, Bonn

Art sonor?, Museum Fundació Joan Miró, Barcelona

Liebe und Ethnologie – die koloniale Dialektik der Empfindlichkeit (nach Hubert Fichte), Haus der Kulturen der Welt, Berlin

Jahresgaben 2019, Kunstverein München

Weissenhof City, Staatsgalerie Stuttgart

Girl-Kultur, Weissenhofmuseum im Haus Le Corbusier, Stuttgart

2018

I'm a Believer, Lenbachhaus, München

Ambitus. Kunst und Musik heute, Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen, Magdeburg

Deutschland ist keine Insel. Contemporary Art Collection of the Federal Republik of Germany, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn Bouncing in the corner. Die Vermessung des Raums, Hamburger Kunsthalle

2016

Geniale Dilletanten, Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg

2015

Geh und spiel mit dem Riesen! Kindheit, Emanzipation und Kritik, Museum Villa Stuck, München

Vot Ken You Mach?, MWW, Muzeum Wspolczesne, Wroclaw, Polen

Geniale Dilletanten, Haus der Kunst, München

J'adore, Kunsthalle Lingen

The Present Order, Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig

2014

A House of Passive Noise, Ursula Blickle Stiftung, Kraichtal

Krankheit als Metapher, Kunsthaus und Kampnagel, Hamburg

Lichtwark revisited, Hamburger Kunsthalle

Gestern die Stadt von Morgen, Urbane Künste Ruhr, Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr

HEIMWEH, STORE CONTEMPORARY, STORE, Dresden

P L A Y T I M E, Lenbachhaus, München

Radikales Denken, Münchner Kammerspiele, München

WAS WIR ZEIGEN WOLLEN, Kunstverein Heidelberg

2013

Auf Zeit. Was hinter dem Putz steckt, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

Etwas Eigenes, Barbara Gross Galerie, München

12. Triennale der Kleinplastik, Fellbach

2012

The F-Word, Shedhalle Zürich, Schweiz

Ändere dich, Situation!, Stadtgalerie Schwaz, Österreich

30 Künstler / 30 Räume, Neues Museum Nürnberg

The Sound of Downloading Makes Me Want To Upload, Sprengel Museum, Hannover

2011

ANFANG GUT. ALLES GUT, Kunsthaus Bregenz, Schweiz

CAR CULTURE, Lentos Kunstmuseum, Linz, Österreich

2010

Home Less Home, Contemporary Art Museum on the Seam, Jerusalem, Israel

2009

Made in Munich, Haus der Kunst, München

2008

Recollecting. Raub und Restitution, MAK - Österreichisches Museum für Angewandte Kunst, Wien, Österreich

Art on Air - Radiokunst im Wandel, Neues Museum Weserburg Bremen, Bremen

2007

Meerspraak I - Multispeak I, Witte Zaal, Gent, Belgien

Fehler #6, Jet, Berlin

För hitz ond brand, Zeitgenössische Kunst im Appenzellerland, Schweiz

TALK/SHOW, tranzit dielne, Bratislava, Slovakei

Es ist schwer das Reale zu berühren, Grazer Kunstverein, Österreich

2006

Das Achte Feld. Geschlechter, Leben und Begehren in der Kunst seit 1960, Museum Ludwig, Köln

Von der Abwesenheit des Lagers, Kunsthaus Dresden

2005

Zur Vorstellung des Terrors: Die RAF Ausstellung, Kunstwerke, Berlin

Ongoing Feminism & Activism, Galerie 5020, Salzburg, Österreich

Überreichweiten, Motorenhalle Dresden

Tatort und Phantombild, Cinestar Weimar

Bltanski, Ganahl, Melián, Börnegalerie, Frankfurt am Main

2004

Neue Galerie im Landesmuseum Joanneum, Graz, Österreich

Common Property/Allgemeingut, 6. Werkleitz Biennale, Halle/Saale

Arno Schmidt, Vier mal Vier, Fotografien aus Bargfeld, Ulmer Musum

Atelier Europa: Ein kleines postfordistisches Drama, Kunstverein München

Gegen den Strich. Neue Formen der Zeichnung, Kunsthalle Baden-Baden

Arbeiten auf Papier, Sprüth Magers Projekte, München

NEURO, Make-World-Konferenz, München

2003

Momente in der Schwebe, Neue Gesellschaft für Bildende Kunst (NGBK), Berlin

Lieber zuviel als zu wenig, Neue Gesellschaft für Bildende Kunst (NGBK), Berlin

Analog/digital, Hyper Kult 12, Universität Lüneburg

now and forever, Luitpoldblock, München

Griffelkunst, Griffelkunst-Vereinigung Hamburg

2002

Import/Export, Villa Arson, Nice, Frankreich

Intermedium, ZKM Karlsruhe

Die zweite Haut, Museum Bellerive, Zürich, Schweiz

Cardinales, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, Spanien

2001

Musdienu Utopija -Contemporary Utopia, Latvian Centre for Contemporary Art/ Arsenals, Riga, Lettland

Kunstpreis der Böttcherstraße in Bremen, Kunsthalle Bremen

Ich bin mein Auto, Kunsthalle Baden-Baden

CTRL (SPACE), ZKM Karlsruhe, Deutschland

Die zweite Haut, Museum Evelyn Ortner, Meran

2000

Die verletzte Diva, Galerie im Taxispalais, Innsbruck, Österreich

Produktivität und Existenz, Künstlerhaus Bethanien, Berlin

Politeia, Aspekte Galerie Gasteig, München

Essensbilder, Manzini Mitte, Berlin und Galerie Dörrie*Priess, Hamburg

The Biggest Games in Town, Lothringer 13, Munich

Import/Export, Kunstverein Salzburg, Österreich

Import/Export, Museum voor Moderne Kunst, Arnhem, Dänemark

1999

Dreamcity, Kunstverein, Kunstraum, Villa Stuck, München

Borderline, Museum van Bommel van Dam, Venlo, Niederlande

1998

Das rote Zimmer, Galerie Francesca Pia, Bern, Schweiz

Von hier aus, Barbara Gross Galerie, München

%, Galerie Inga Kondeyne, Galerie Rainer Borgemeister, Berlin

Circuitos d’ Água, Museu de Eectricidade, Lissabon, Portugal

Fleeting Portraits / Flüchtige Porträts, Neue Gesellschaft für Bildende Kunst (NGBK), Berlin

1997

Bridge/The map is not the territory, Projekt der Arbeitsgemeinschaft Fleetinsel auf dem Fleetmarkt, Hamburg

1996

Deutscher Kunstpreis der Volksbanken und Raiffeisenbanken, Kunstmuseum Bonn

Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden

Pinakothek der Moderne, Staatsgalerie Moderner Kunst, München

Orte des Möglichen, Hypobank International S.A., Luxembourg,Achenbach Kunsthandel, Düsseldorf

1994

Scharf im Schauen, Haus der Kunst, München

1993

Die Arena des Privaten, Kunstverein München

Utopische Kunst/Künstliche Utopie, Verein Kunst Werk, Friedrichshof, Österreich

Diskografie

2025 | Music for a While | a-musik, Köln

Tania | 2022 | LP | KINDL, Berlin

Music From A Frontier Town | 2018 | CD + LP | Martin Hossbach, Berlin

Speicher | 2016 | CD | intermedium records, Munich

Electric Ladyland | 2016 | CD + LP | Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, Munich

Monaco | 2013 | CD + LP | Monika Enterprise, Berlin

Los Angeles | 2007 | CD + LP | Monika Enterprise, Berlin

Convention Manifesto | 2007 | LP, Monika Enterprise, Berlin

Föhrenwald | 2006 | CD | intermedium records, Munich

Baden-Baden | 2004 | CD + Doppel-LP | Monika Enterprise, Berlin

Locke Pistole Kreuz | 2003 | Mini CD

Sammlungen (Auswahl)

Bundeskunstsammlung, Bonn

Lenbachhhaus, München

Pinakothek der Moderne, Munich

Galician Center for Contemporary Art, Santiago de Compostela, Spanien

Lentos Kunstmuseum, Linz, Österreich

Staatsgalerie Stuttgart

Kunstpalast Düsseldorf

Staatliche Graphische Sammlung München

Artothek München

Hamburger Kunsthalle

Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig

Studienzentrum für Künstlerpublikationen / Weserburg Museum für moderne Kunst, Bremen

Tiroler Landesmuseum, Innsbruck, Österreich

Kunststiftung DZ-Bank, Frankfurt am Main

Munich Re Art Collection

Sammlung Deutsche Bank

Karin und Uwe Hollweg Stiftung, Bremen

Sammlung Gabriele und Wilhelm Schürmann, Herzogenrath

Sammlung Stadler, München

Sammlung Ioannis Christoforakos, München

Preise und Auszeichnungen (Auswahl)

2019

Rolandpreis für Kunst im öffentlichen Raum, Bremen

2018

Edwin-Scharff-Preis, Hamburg

2012

Grimme Online Award für Memory Loops

2011

Kunstpreis der Stadt Nordhorn

2010

Kunstpreis der Stadt München für Memory Loops - 300 Tonspuren zu Orten des NS-Terrors in München 1933-1945

2009

Hörspiel des Jahres der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste für Speicher

2008

Hörspiel des Monats Januar 2008 im Bayerischen Rundfunk für Speicher

2006

Hörspielpreis der Kriegsblinden für Föhrenwald

1996

Bayerischer Staatsförderpreis für Bildende Kunst

1995

Förderpreis zum Internationalen Preis für Bildende Kunst des Landes Baden-Württemberg 1995

1994

Förderpreis für Bildende Kunst der Landeshauptstadt München

1993

Förderung Hochschulprogramm II für Künstlerinnen

Werkstipendium des Kunstfonds, Bonn

1984

DAAD-Stipendium, London, UK